発掘調査情報

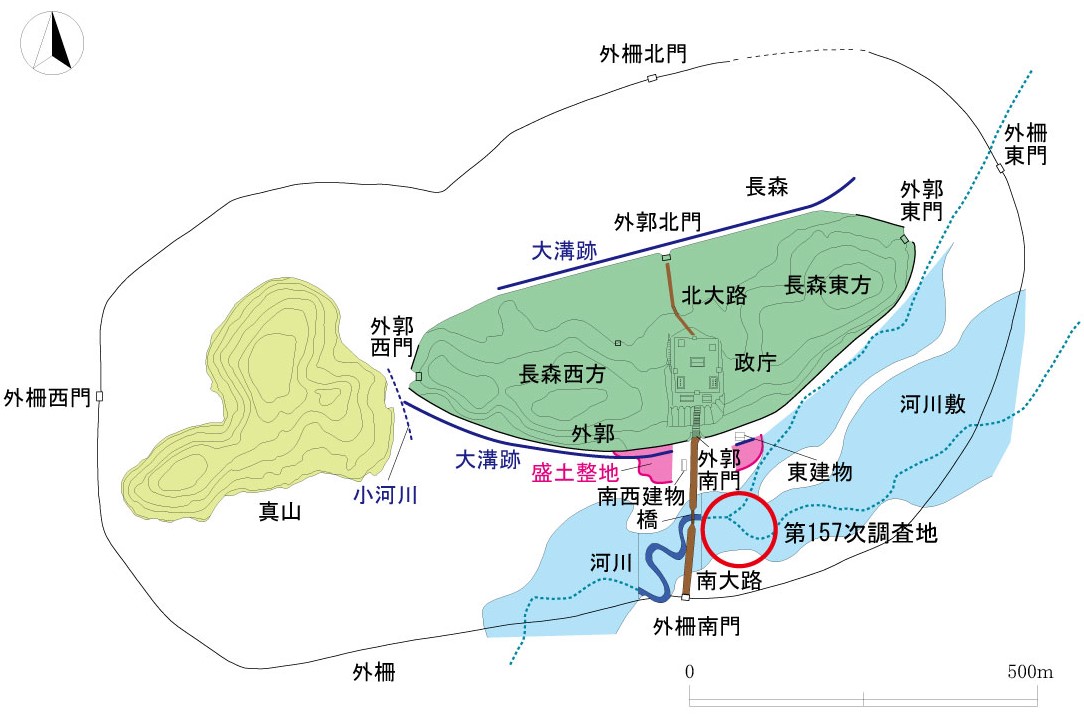

第157次発掘調査

| 大仙市払田字仲谷地 | |

| (1) 外柵域南部において、外郭南門前方の盛土整地層から外柵南門周辺までの埋没微地形を把握する。 (2) 外柵域南部の遺構・遺物の分布状況及び遺構の変遷を把握する。 |

|

| 令和5年6月1日~7月28日 | |

| 167㎡ | |

| 竪穴建物跡1棟、土坑9基、焼土遺構1基、溝跡3条、性格不明遺構1基 | |

| 須恵器・土師器・砥石・石器ほか |

調査の概要

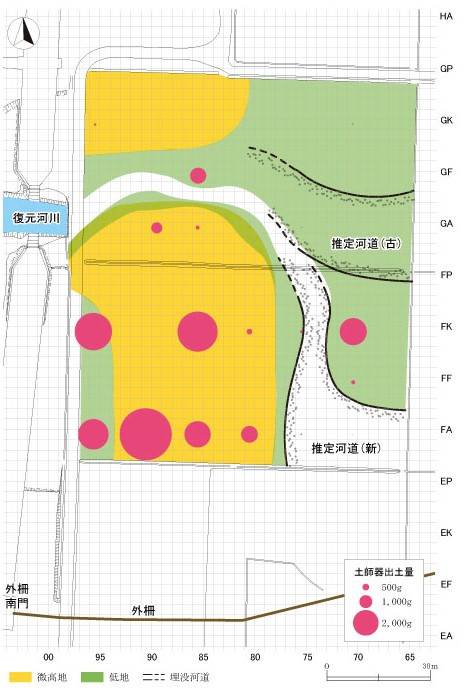

調査の結果、城柵が創建された9世紀初頭、この一帯はほとんどが長森の東側から南西に流れる河川の河川敷で、東西方向の小規模な河道があり、西側が微高地、東側が低地だったことが分かりました。 この時期の遺構、遺物はなく、外柵南門と材木塀がある以外にあまり利用されていなかったようです。

微高地では、9世紀中葉以降と推定される竪穴建物跡、溝跡、土坑などの遺構が検出され、9世紀中葉から10世紀前葉の遺物が多く出土しました。 竪穴建物跡は方形で、南東壁2.4m分を検出したものです。 確認面の埋土には炭化物が多く混じり、9世紀中葉の須恵器坏やロクロ不使用の内黒土師器坏が出土しました。 第7次調査では、外柵南門の北西で、嘉祥二年(西暦849年)の紀年木簡や土器が土坑内から出土しています。 外柵の消失は西暦830~850年と推定されるので、ちょうど外柵消失の前後から、外柵南門周辺の微高地が広範囲に利用され、居住も含め何らかの活動が行われていたことが分かりました。 東側の低地及び北側の微高地は、遺構、遺物ともにほとんどありませんでした。

長森の南側では、9世紀後葉から10世紀初頭の洪水で堆積した粘土層が広範囲に認められます。 東側の低地や小河道もこの粘土層に覆われていました。 東西方向の小河道の一部は、微高地の東縁に沿って北流する新たな流路に変わり、その後まもなく十和田噴火による火山灰が降下しています。 河道の堆積物は泥炭が主であることから、水流の勢いはほとんどなく、火山灰の降下後は長期間にわたって湿地化が進んだと推測されます。

東側の低地では、洪水及び火山灰降下を経た10世紀前葉から中葉に構築された土坑群が検出され、遺物も出土しました。 土坑のひとつは直径約90cm、深さ20cmの円筒形の土坑で、埋土は炭化物が多く混じる埋め立て土でした。 底面に土師器甕の大破片と小型甕の口縁部破片が重ねて置かれ、隣接して炭化物が集中する部分がありました。 何らかの祭祀に関係する遺構と考えられます。この時期には、小河道を挟んだ東西に利用範囲が拡大したようです。

10世紀後葉の遺物は出土しておらず、そのころにはこの地区の利用は低調になったと推測されます。

© 2025 The Hotta-no-saku Research Office.