活動報告 Pick up!

「秋田城」「小勝城」が併記された漆紙文書を発見!!

これまでの発掘調査で、長森南側の沖積地は古代の盛土整地が行われていたことがわかってきました。

平成29年度の第151次調査は南大路西側建物跡のさらに西側を調査しましたが、9世紀末の洪水堆積層の直下から漆紙文書が出土しました。 払田柵跡では7例目で、『第7号漆紙文書』と呼んでいます。

現地から持ち帰ってクリーニングし、国立歴史民俗博物館の三上喜孝氏に赤外線カメラを用いて鑑定していただいたところ、両面ともに文字が書かれていることを確認しました。

とくにA面とした文面には「秋田城」、「兵粮」、「大目岡本」などの記載が見られ、秋田城と払田柵跡が関わりのあったことを示す初めての資料です。 B面の文字は、官職名、位階、人名が書かれていたようですが、詳しくはわかりませんでした。 ちなみに、出土文字資料として「秋田城」という文字が書かれていたことも全国で初めての発見です。

平成30年8月、近畿大学の鈴木拓也氏の観察により、破片の一部が接合し、「小勝城」の文字が判読できました。 木簡や墨書土器も含め、出土文字資料で「小勝城」と書かれたものは、初めての発見です。 この第7号漆紙文書は「秋田城」、「小勝城」、そしてその両者が同一文書に併記されているということで、初めて尽くしの資料です。

令和元年度の第153次調査まで、第7号漆紙文書の出土層位や廃棄年代を考古学的に追及する調査を行いました。 また、三上氏による再釈読もしていただきました。

その結果、この文書は以下のように活用されたことがわかりました。

- まず初めに、B面が書かれた。

- その後、A面の「秋田城」「小勝城」を含む文章が書かれ、「大目」という役職の“岡本”という人が署名した。

- 文書としては不要となった後、漆容器の蓋紙に再利用された。

- 蓋紙として利用された際の漆が付着した状態で、四つ折りにして廃棄された。

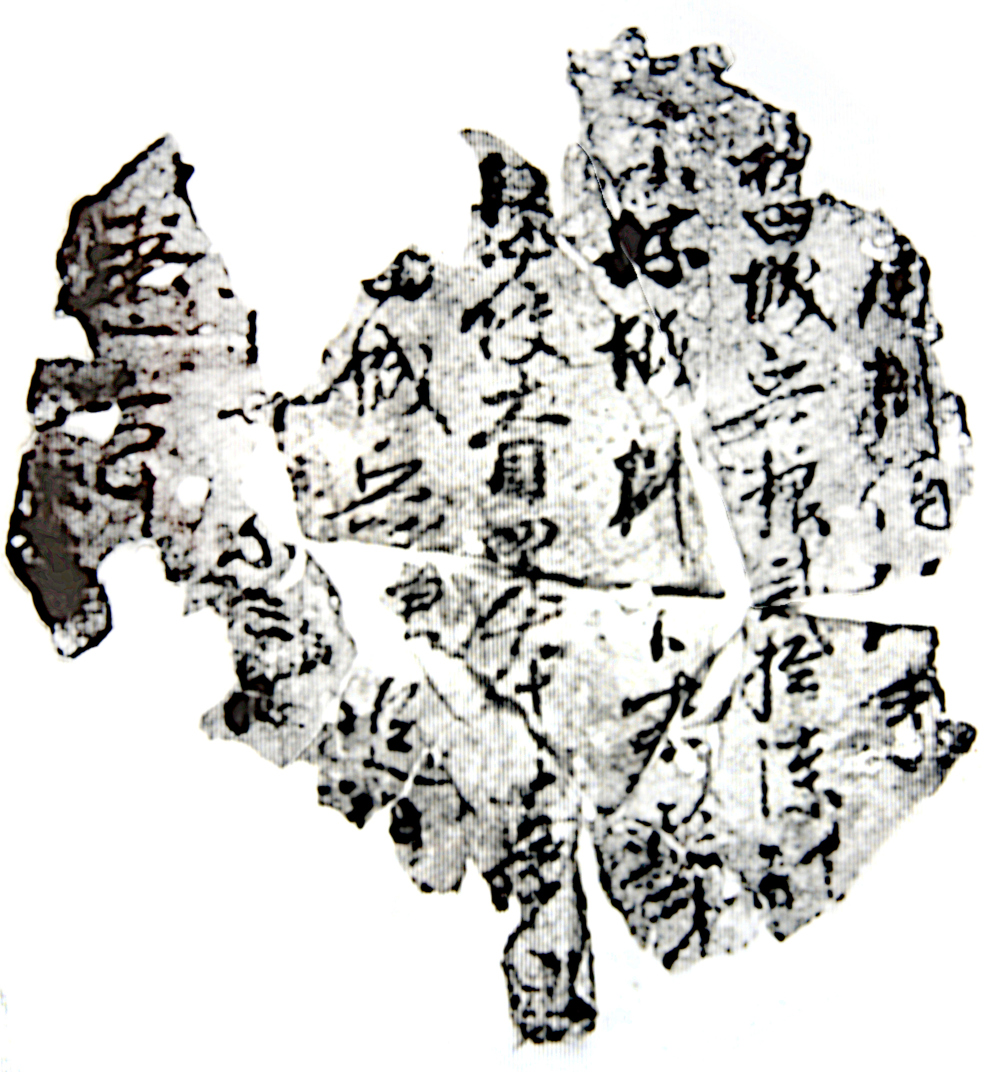

新たに接合した第7号漆紙文書

(A面:赤外線撮影)

廃棄された後、あまり時を置かずに9世紀末頃、一帯が洪水におそわれ厚い洪水堆積土(粘土層)に覆われてしまいます。 第7号漆紙文書はこの層の直下に埋まってしまいますので、廃棄年代は9世紀末と考えられます。

令和4年度 新たな接合と再々釈読

このたび鈴木氏は接合されずに残っていた小破片多数を、直径15cm(5寸)の漆容器蓋紙の原形に近い形に接合することに成功しました。 鈴木氏による再々釈読により、新たに「團」「□廿□束三把」などの文字が判読できました。 新たに接合したことで、以下のことが判明しました。

- 「團」が出羽国に一団だけ設置された軍団のことで、軍団、秋田城、雄勝城が並記された文書であること

- 米と稲の数量が混在して書かれ、筆致も異なる部分があることから、複数の人によって書き継がれた文書であること

第7号漆紙文書 実測図(PDF)

- 第7号漆紙文書<A面>(287MB)

- 第7号漆紙文書<B面>(184KB)

© 2025 The Hotta-no-saku Research Office.