研究史年表

発見から事務所設立まで

※区画施設の呼称は当時のもの

| 年 | 月 | 日 | 主な出来事 |

|---|---|---|---|

| 1902~1903 | 秋~春 | 千屋村(現美郷町)本堂城回字森崎で柵木(200本ばかり)発掘 | |

| 1906 | 柵跡の東部、坂本理一郎所有の水田より約30本の角材発掘 (『史蹟精査報告 第三』より引用) |

||

| 1907 | 後藤宙外 森の東で掘った杉の埋もれ木「最上四」を坂本東嶽翁宅で見る (『平安朝初期の古柵址と決定する迄』より引用) |

||

| 1928 | 秋 | 『高梨村郷土沿革記』の編纂依頼される(柵の研究) | |

| 1929 | 11 | 初 | 岩手県史跡調査員 小田島禄郎氏を案内 (『平安朝初期の古柵址と決定する迄』より引用) |

| 12 | 15 | 柵列の図の草稿終了 (『平安朝初期の古柵址と決定する迄』より引用) |

|

| 1930 | 1 | 払田柵址約五千分の一略図作成 十数通複製して東北地方の遺跡研究者に送る (『史跡精査報告第三』より引用) |

|

| 3 | 28・29 | 高梨村主催で発掘調査、早坂地区を堀り角材列を実検・撮影、長森北方水田発掘、「三重柵」と命名、さらに西側で丸太材発掘、門の四本柱の一つと認めたと伝えられる 【調査参加者】後藤宙外、払田池田家支配人 藤井東一、秋田考古会員 小西宗吉、岩手県史跡調査員 管野義之助、秋田県史跡調査員 細谷則理、同 高橋鉄之助、秋南新聞主筆 大山宏 (『秋田考古会会誌』より引用) |

|

| 4 | 14 | 後藤宙外 現地調査、武藤鉄城・荒川正 現地視察 | |

| 高梨村払田柵址略図修正 | |||

| 18~22 | 後藤宙外、秋田魁新報に「平安朝初期の古柵址と決定する迄高梨村払田の史跡発掘記」を発表 | ||

| 25 | 東北帝国大学教授 喜田貞吉博士、学生 室谷精四郎、大山宏、深沢多市、細谷則理 現地調査 宙外案内 | ||

| 26 | 管野氏3月調査の写真を文部省に携帯 (『史跡精査報告第三』より引用) |

||

| 5 | 25 | 秋田県学務部長 松岡四朗、学務課長 熊谷美登利、視学 高橋熊五郎、深沢多市、武藤一郎 視察、保存方法について打ち合わせす (『秋田考古会会誌』より引用) 後藤宙外案内、文部省に調査員の派遣申請することになる |

|

| 6 | 15 | 文部省宗教局国宝保存会委員、文学博士 荻野仲三郎、文部省嘱託 上田三平、深沢多市、大山順造 視察 | |

| 中旬 | 清水の脇の水田から杉沢留吉「懺悔」の墨書土器採取 (『秋田考古会会誌』より引用) |

||

| 21 | 東北帝国大学教授 大類伸博士、同学生 室谷精四郎・伊東信雄 視察 藤井東一 案内 | ||

| 7 | 13 | 秋田考古会総会を払田で開催 | |

| 8 | 1 | 角館史考会員 吉成直太郎、太田藤三、武藤鉄城 視察 | |

| 25 | 文部省宗教局長 西山政猪等 視察 | ||

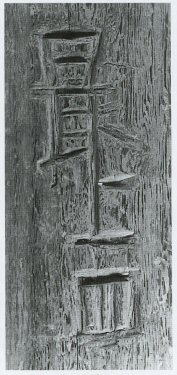

| 9 | 7 | 藤井東一が清水にて木簡発見(第2号木簡) | |

| 23 | 東京美術学校教授 小場恒吉 視察 | ||

| 29 | 秋田県知事 稗方弘毅等 視察 | ||

| 10 | 5 | 文部大臣 田中隆三等 視察 | |

| 20 | 文部省嘱託 上田三平 午前10時46分到着、午後調査開始、外郭南門発見、長森北の三重柵発掘 | ||

| 21 | 三班にわかれて発掘する 外郭南門、本堂道路カーブから東西へ、三重柵を発掘 |

||

| 22 | 外郭東門発掘、三重柵の倒木等の発掘、外郭西門を発掘 | ||

| 23 | 外郭北門等発掘 | ||

| 24 | 発掘地点の写真撮影、後藤宙外の論文「払田柵址は河辺府の遺跡」が秋田魁新報に連載始まる | ||

| 25 | 発掘地点の写真撮影 | ||

| 26 | 周囲の調査、菅原又三 子供が石帯もってくる | ||

| 27 | 測量・写真撮影 | ||

| 28 | ホイド清水の周辺調査 | ||

| 29 | 秋田師範学校専攻科39名 視察、上田先生講演 | ||

| 30 | 一ツ森を踏査、薬師の本尊及び不動尊を見る 文部省の発掘調査終わる |

||

| 31 | 上田三平、秋田県立秋田図書館にて講演(秋田史談会主催) | ||

| 12 | 30 | 『秋田考古会会誌第二巻第四号・払田柵址号』 巻頭言・・・・・会長 和田喜八郎 払田柵に就いて二三の考察・・・・・喜田貞吉 貴重な発見、唯一の遺跡・・・・・藤原非想 払田柵址は河邊府の遺跡・・・・・後藤宙外 払田古柵用材の伐採及運搬に就て・・・・・増村卯助 平安朝初期の古柵址と決定する迄・・・・・後藤宙外 払田柵の古さ・・・・・室谷精四郎 払田古柵を地理上より見て・・・・・柴田熊蔵 払田古柵につき一考察・・・・・伊藤政治 払田柵・・・・・藤井東一 彙報 上田三平氏の講演大要 払田柵址日記 払田柵址に於ける本会総会 |

|

| 1931 | 3 | 30 | 国指定史跡となる |

| 6 | 1 | 高梨村史蹟保存会設立 | |

| 8 | 22 | 澄宮崇仁親王(三笠宮)殿下御視察 | |

| 1932 | 7 | 高梨村(現大仙市)、管理団体に指定される | |

| 10 | 1 | 後藤宙外『文芸春秋』特別号に「払田柵址は何か」 発表 | |

| 11 | 上田三平『文芸春秋』に「払田柵址は何かを読む」 発表 | ||

| 12 | 15・19 | 後藤宙外「払田柵址出土の木簡の墨書上、下」(仙北新報) | |

| 1934 | 3 | 5 | 後藤宙外「払田柵址は河邊府の遺跡」 『秋田郷土叢話』 |

| 5 | 16 | 東伏見宮周子殿下御視察 | |

| 1938 | 7 | 31 | 上田三平「払田柵址、城輪柵址」 『史跡精査報告第三』 |

| 1940 | 9 | 15 | 後藤寅之助「払田柵址検討の梗概」 『高梨村郷土沿革記』 |

| 1958 | 10 | 滝川政次郎「短冊考-払田柵址出土の木札について」 『古代学』7-2 | |

| 1963 | 10 | 30 | 高橋富雄『蝦夷』 |

| 12 | 柿崎隆興『高橋富雄氏の払田柵(雄勝城)説に疑問』 | ||

| 1972 | 4・5 | 新野直吉「払田柵址の現状と柵に関わる若干の考察」 『古代文化』24-4、24-7 | |

| 1973 | 3 | 新野直吉「払田柵跡から新出土の木簡」 『秋大史学』20 | |

| 7 | 高橋富雄「払田柵と雄勝城」 『日本歴史』302 柿崎隆興「螳瑯の斧」 『出羽路』52 |

||

| 1974 | 4 | 1 | 秋田県払田柵跡調査事務所設置、調査開始 |

殿下と 後藤宙外

後藤宙外

© 2025 The Hotta-no-saku Research Office.