遺跡の概要・調査成果

事務所設立前の研究

後藤宙外・藤井東一による研究

払田柵跡を発見し、古代の城柵であることをつきとめたのは、後藤宙外です。

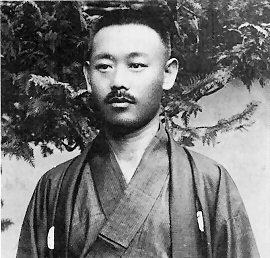

後藤宙外は名を寅之助といい、1866(慶応2)年、高梨村(現大仙市)払田に生まれました。 東京専門学校(現早稲田大学)に学び、小説家、評論家、編集者として中央で活躍。帰郷してからは六郷町(現美郷町)に住み、六郷町議会議員、町長を努めるかたわら、郷土史の研究にも情熱を注ぎました。

実際に柵木が出土したのは、明治35・36年に、千屋村(現美郷町千屋)の坂本理一郎(東嶽)氏が外柵の東部において、自己の所有地に乾田馬耕を実施するため深く溝を掘った際に、約200本が出土したのが始まりです。

しかし、この時には単に不思議な木が出たといって驚いただけで、柵木は薪材や下駄材などに使用されたのでした。

これらの柵木の規則性や刻書のあるものの存在に着目し、これを古代の史料に記載のある城柵と考えたのが後藤宙外です。

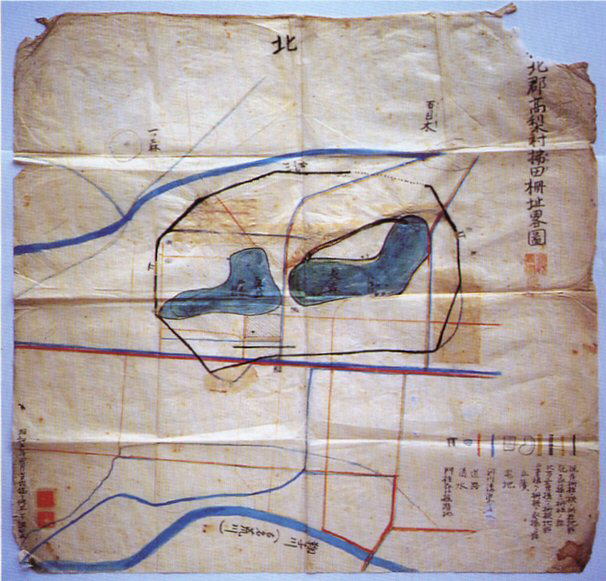

宙外は、遺跡全体の輪郭をつかみ、昭和4年から翌年正月にかけて『仙北郡高梨村拂田柵址略図』を作成して、大正14年の岩手県教育会主催の奥羽史講習会で知り合った同好の士に送っています。

昭和5年3月28・29日、『高梨村郷土沿革史』編さん事業として、主催高梨村、発掘担当者後藤宙外で発掘調査が実施され、外柵西門跡・外柵材木塀や内柵の三重柵などを発見し、この調査成果は参加者の岩手県史跡調査員菅野義之助により文部省に報告されました。※区画施設の呼称は当時のもの

その後、高梨村では秋田県の諒解の下に、地元高梨村払田在住の藤井東一(甫公)を調査主任として調査に従事させました。

藤井東一は鉄棒を使用して水田をくまなく探求し、三重柵が外柵とは別個のもので、払田柵が外柵、内柵の二重構造であることを把握しました。

※区画施設の呼称は当時のもの

さらに藤井東一は同年9月、ホイド清水から多量の墨書土器と共に、文字の書かれた木片を採集し、濱田耕作著『通論考古学』の写真図版にある中国の敦煌出土木簡と比較し、「木簡と云うものによく似て居る」との正しい認識を持っていました。

藤井東龍氏 提供

「仙北郡高梨村拂田柵址略図」 後藤宙外原図(辻家蔵)

© 2025 The Hotta-no-saku Research Office.