遺跡の概要・調査成果

調査成果 外郭

- 外郭

- 外郭線

- 外郭の門・石塁

- 櫓状建物

- 政庁

- 長森東方地区

- 長森西方地区

- ホイド清水

- 長森北部斜面

- 北大路

外郭

外郭は、東西に長く横たわる長森と、その北側の低地によって構成されます。

外郭を囲む区画施設(外郭線)は、創建期は、地盤の堅い丘陵の南部と北東部および西部が築地塀で、北側の軟弱な低地は材木塀です。

両者は連続して外郭線を形成し、その延長は約1,760mです。

長森の中央部の平坦地に払田柵跡の中枢施設である政庁があります。

| 延長 | 約1.760m |

|---|---|

| 範囲 | 東西765m 南北320m |

| 面積 | 約163,000㎡ |

発掘調査の結果

- 東西南北には八脚門が構えられている。

- 創建期は、東門~南門~西門にかけて築地塀、北側の低地部分は材木塀でできている。

- 南門の両側には石塁があり、その上には櫓も造られる。

- 櫓は四方の門の両側や、外郭線上に一定の間隔で造られる。

外郭線 <築地塀・材木塀>

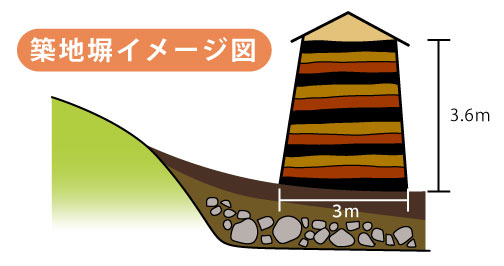

築地塀

築地塀は土を積み重ねて造った塀のことで、上部は雨や雪を防ぐために屋根がかけられます。

築地塀の造り方・・・「版築」技法

- 粘質と砂質の土を交互に突き固める。

- 繰り返して、少しずつ伸ばすように造る。

一回作業単位:長さ約5.5m

築地塀が最も良好に残っているのは長森の東端部分で、地表からその高まりを明瞭に見ることができます。

これまでの調査で、外郭東門の西に続く全長68mの築地塀を発掘。また、西部では外郭西門の北に続く全長32.5mの築地塀を発掘しました。

外郭線の築地塀は、外側に向かって倒れている形跡が、北東部や西部で見られました。

おそらく、大きな地震によって本体が倒壊したのでしょう。

天長7(830)年と、嘉祥3(850)年に出羽国に大地震があり、城柵に大きな被害がでたことが記録に残っています。

築地塀の倒壊は、このいずれかの地震によると考えて年代的に矛盾はありません。

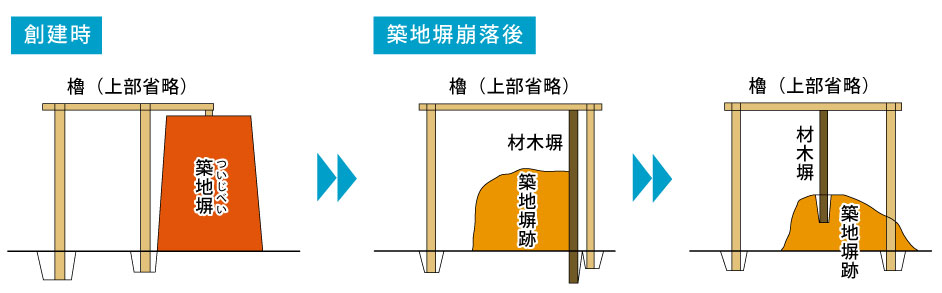

材木塀

外郭の材木塀は、外柵と同様のスギ角材を用い、地上に並立したものです。

外柵(材木塀を参照)

しかし外柵と異なり、外郭線の北側では基本的に4列が認められ、古くから「三重柵」あるいは「四重柵」と呼ばれてきました。

この4列の材木塀は、3回の建て替えを行ったことによるものです。

建て替えにあたっては、1列づつ外郭の内側(南)へ移動して建てた結果、最終的に4列となったわけです。

このうち、最も外側(北)の材木塀は、 年輪年代測定 で外柵と同じ西暦801年に伐採した材木を使用していることが分かり、外郭線と外柵は同時に造られたことが明確となりました。

外郭線の北東部では、材木塀と築地塀が連続する部分があり、4列のうち最も外側(北)にある材木塀が築地塀西端の中央部に接して止まっています。

残りの3列のうち一つは、築地塀を掘り込む溝の中に明確に入り込んでいます。

このように、築地塀と材木塀が連続するのが創建時の外郭線の姿で、9世紀中頃に築地塀が倒壊した後は、残った積み土の上から溝を掘り、その中に材木塀が建てられました。

外郭線の全体が材木塀に替えられるのです。

外郭の門・石塁

外郭線の東西南北に4つの門が設けられています。

外柵の門と同じように、12本の柱をもつ掘立柱式の八脚門で、北門のみが低地にあり、他は丘陵部にあっていずれも3回の建て替えがあります。

外柵の門と異なるのは、建て替えがあることのほか、外郭線の内側に八の字形に入り込む位置に設置されるという点です。

この八の字部分は門の前面の隅の柱に取り付き、南門のみが石塁、その他の門は材木塀で造られます。

したがって、築地塀は門に直接には取り付かない構造でした。

この八の字構造は、多賀城跡の東門と西門が、築地塀が内側にコの字形に折れ曲がって、奥まった所に造られていることと一脈通じるものがあるのではないでしょうか。

外郭北門

昭和49年、調査事務所が開設され、最初に手がけた調査が外郭北門の調査でした。

この北門だけが地盤の軟弱な低地にあるので、造営にあたっては泥炭層の上に盛土して整地を施しています。

そして、柱穴の中には廃材が多量に埋め込まれているほか、門の西には、倒れた門柱と考えられる直径60㎝の丸太が3本並んで検出されました。

この時の調査では1回の建て替えとされていましたが、再調査の結果、他の3つの門と同様に3回の建て替えがあることがわかりました。

また、門の周辺から「北門」と墨書された土器や木簡が見つかり、当時から北門と呼ばれていたようです。

外郭南門・石塁

外郭南門は払田柵跡の中枢施設である政庁への正面玄関です。

そのため、門の前には石段があるほか、両側には石を積み上げた「石塁」が造られていました。

復元整備された外郭南門と石塁

石塁は延長19.5mで、外郭南門の南側の隅柱から弧を描いています。

高さは、連接する築地塀と同じ3.6mであったと考えられ、現在整備されている石塁の倍以上となり、壮麗な景観が想像できます。

東北の古代城柵の中でも、石塁が確認されているのは払田柵跡のみです。

石塁の石は、長森で掘り出されたもので、現在整備された石塁の西側下段には、発掘された平安時代のものをそのまま使用しています。

-

外郭南門跡と石段

-

発掘された西側の石塁

-

整備された石塁(西側)

外郭東門

古代の城柵における門は、東西南北の正方位に設置が原則となっておりますが、払田柵跡の外郭東門は北東に位置しています。

これは、外郭が長森丘陵を利用しているためと思われます。

外郭東門が北東を向いているため、外柵東門もその延長線上の位置に構えています。

また、両東門のさらに延長線上には、払田柵跡と同じ古代の城柵である志波城(岩手県盛岡市)がありますが、意図的にこの方角に門を構えたのかは定かではありません。

この外郭東門の発見により、当時未発見であった外郭西門の存在が確実となったのでした。

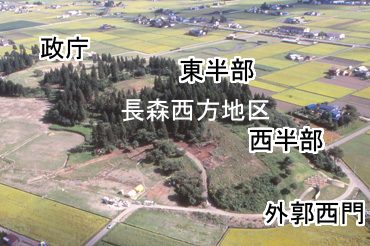

外郭西門

外郭四門のうち、最後に発見されたのが西門です。

4つの門は、規模・構造の上では共通性を備えていますが、外郭西門は少し違った趣がありました。

それは、門の正面の斜面が古代において掘削されていること、門を入るとすぐに、歩行が困難なほどの急勾配であること、門の基壇面も傾斜していると考えられること、門からの眺望は真山に遮られて極めて良くないことなどから、門としての機能はなかったのではないか、と考えられます。

逆に、そうした状態でも機能していたと考えるなら、門の正面には木製の階段が不可欠であるし、門内に入ってすぐに南東方向にある傾斜面を通行したと推定されます。

櫓状建物

外郭線では、4つの門の両側のほか、外郭線上に100m前後の間隔で、櫓状建物や柱列が付設されています。

外郭南門では、両側を固める石塁の上にも櫓があったようです。

外郭東門の北側では、築地塀をまたぐ形で東西2間、南北1間の建物と東西2間の柱列があり、南門や西門では、数回の建て替えのある柱列が、門を中心に左右対称に配置されています。

これらは櫓としての機能のほか、門と一体となった意匠的効果をも多分にあわせ持つものでしょう。

-

築地塀をまたぐ櫓状建物跡

-

材木塀をまたぐ櫓状建物跡

櫓の構造変遷想定図

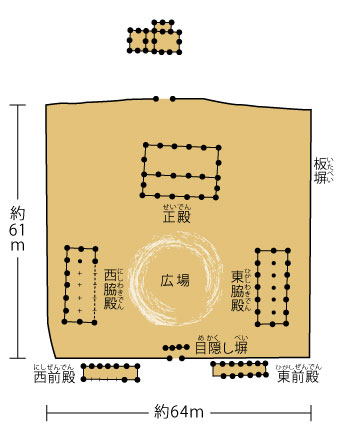

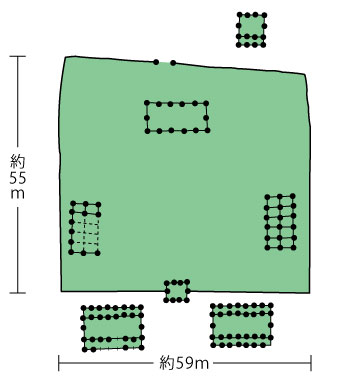

政庁

長森の中央部には、役所の中心だった「政庁」があります。

この地域では旧高梨村の運動場、軍馬訓練場、児童遊園地などに利用するため、南側を削平して北側に盛土する土木工事を明治年間以降、昭和20年頃までに3回行っています。

発掘調査は昭和52年から58年まで行われ、約6,600㎡を発掘しました。

調査を開始する前は、真ん中を囲むように荒芝やカヤが生い茂って、政庁の3分の1は杉木立となっていました。

藤井東一は昭和5年の段階で、ここから土器・瓦・磚を発見し、建物の存在を推定していました。

発掘調査の結果

- 政庁は、南面廂付きの立派な正殿と東西の脇殿が整然と建ち並び、それらを板塀が囲っている。

- おおよそ200年の間に4回改修され、建物の広さや配置が変わる。

- 板塀は、厚さ10㎝以上もの厚い板材を、溝の中にすきまなく立て並べて造られた。

- 正殿と東西の脇殿で囲まれた、「コ」の字形の広場がある。

- 板塀には南北に門があり、後に東西にも門が造られる。

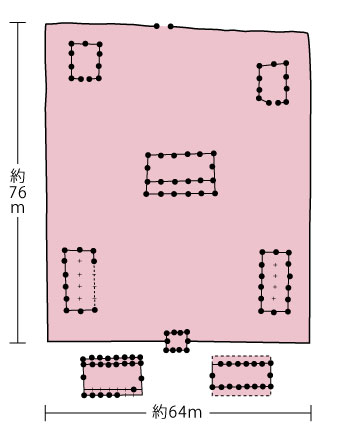

- 南門の外側には東西の前殿があり、時期によっては正殿の後方や北門の外側にも建物が配置される。

-

正殿跡

-

政庁東門跡と板塀

-

第Ⅴ期に最大となる東前殿跡

政庁地域の旧地形は東・西両側に深い沢が入り込んでいるので、建物群を建設するにあたって、平坦面を確保するため、これらの沢を埋める整地作業を行っています。

その工程は、沢に向かう斜面に盛土を繰り返し行い、さらに褐色粘質土と黒色土を交互に突き固め、その後、褐色粘土で全面仕上げを行って平坦面を造成する、というものです。

これは、払田柵跡を造る際の最初に行った工事の一つでした。

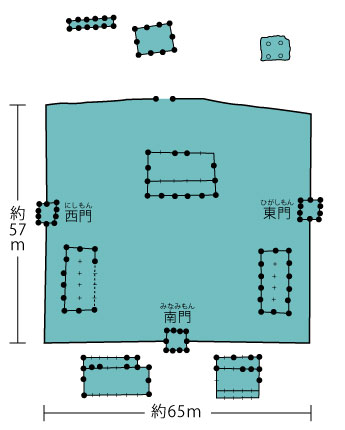

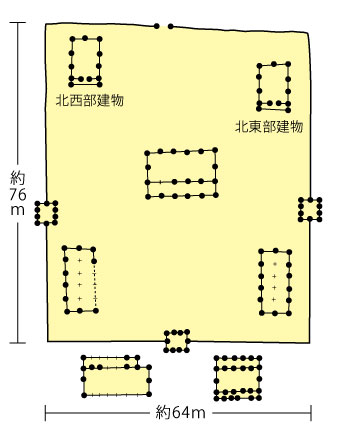

政庁の変遷

払田柵跡の政庁は、5時期にわたる変遷が確認されていますが、その全体規模や個々の建物の大きさに違いこそあれ、基本的なあり方は、創建から終末まで一貫しています。

ここでは城柵として仕事を遂行する上で重要な儀式や、政務が執り行われたのでしょう。

第Ⅰ期(9世紀初頭~前半)

第Ⅱ期(9世紀後半)

第Ⅲ期(10世紀前葉)

第Ⅳ期(10世紀中葉)

第Ⅰ期(9世紀初頭~前半)

第Ⅱ期(9世紀後半)

第Ⅲ期(10世紀前葉)

第Ⅳ期(10世紀中葉)

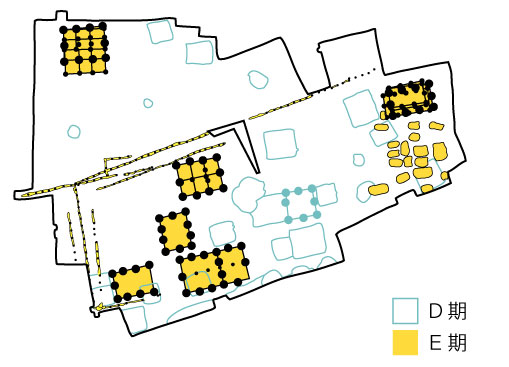

長森東方地区

政庁の東側平坦地は、政庁よりも標高が4m高く、やや北に張り出しています。

明治年間には畑地として利用され、整備されるまでは杉林となっていました。

発掘調査の結果

- 竪穴建物跡、掘立柱建物跡、板塀等が重複して検出された。

- 大きな掘立柱建物跡は、板塀で囲まれている。

- 9世紀初頭から10世紀後半にかけて、7時期(A期直前~F期)にわたる変遷があった。

- 竪穴建物跡や土坑からは、様々な文字が書かれた墨書土器や漆紙文書、鍛冶に伴う鉄滓やフイゴの羽口等が出土した。

-

掘立柱建物跡と竪穴建物跡

-

東西方向へ延びる板塀跡と溝跡

-

E期の建物が復元されている

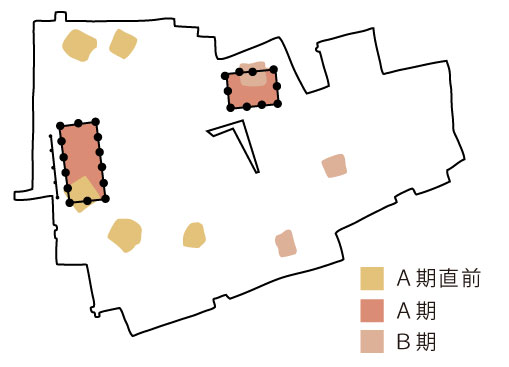

長森東方地区の変遷

この地区には、政庁と並ぶ重要な施設が置かれ、役所としての実務が執り行われた官衙ブロックであったと考えられます。

また、7時期わたる変遷は政庁とは異なり、変化に富んだ使われ方をしていることが窺えます。

見つかった掘立柱建物跡や板塀は、調査区域外にもまだ広がりが予想されます。

9世紀初頭直前~前半(A期直前/A期/B期)

9世紀中頃~後半(C期/D期)

10世紀前半(E期)

9世紀初頭直前~前半(A期直前/A期/B期)

9世紀中頃~後半(C期/D期)

10世紀前半(E期)

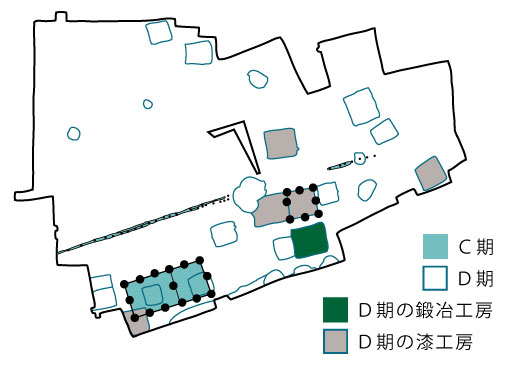

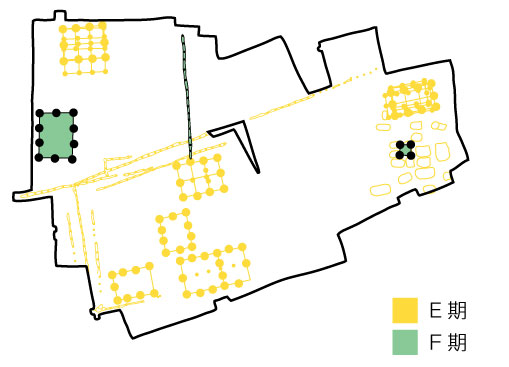

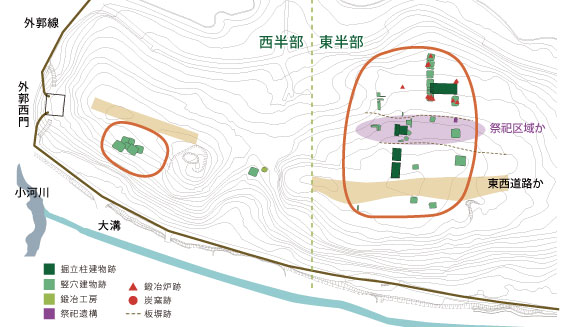

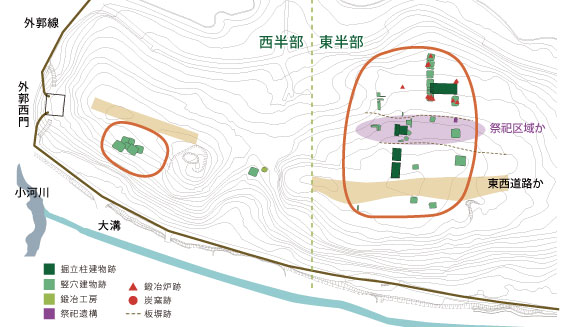

長森 西方地区

長森西側の小高い丘の上にある平坦面は、西半部(外郭西門側)と東半部(政庁側)に分けられます。

この地区では、城柵で使う鉄製の道具類を作ったり修理したりした鍛冶工房や、漆を使う作業場がまとめられており、多くの職人が働いていました。

払田柵跡の長森西方地区の利用は、9世紀中頃から始まり10世紀前半までにとどまっています。柵内の他の地区と異なり、比較的限定された時期の利用でした。

発掘調査の結果

- 西半部の北側斜面からは鍛冶工房群、南側斜面からは竪穴建物跡と板塀、鍛冶炉を持つ掘立柱建物跡などが確認された。

- 金床石と工人が足を入れる穴がセットで見つかり、金床石には鉄をたたいた時に飛び散る鉄片(鍛造剥片)が付着していた。

- 東半部は北側斜面を中心に、約250基もの鍛冶工房群が密集していた。

- 西半部からは漆紙文書や、鉄製品・坩堝が多数出土し、東半部の祭祀遺構からは、渤海産の可能性のある瓦質土器や仏鉢形土器などの特異な遺物が出土した。

-

鍛冶工房内の足入れ穴と金床石

-

東半部北側斜面の鍛冶工房群

-

祭祀区域から出土した土器群

長森西方地区の変遷

この地区の西半部と東半部は、時期によって少しずつ場所を変えながら利用されていました。

9世紀中頃~後半

9世紀中頃から西半部の北側斜面を平坦に整地し、鍛冶工房群やそれらの管理施設ができます。

鍛冶炉を持つ掘立柱建物跡からは、金床石と工人が足を入れる穴がセットで確認され、竪穴建物跡からは坩堝が数点出土し、銅の鋳造に関わる施設があったと思われます。

頂部の平坦面に古代の遺構はなく、東西道路として利用されていたと推測されます。

北側斜面には頂部と平行するいくつかの溝跡があり、区画の板塀等が造られていた可能性があります。

9世紀末~10世紀前半

西半部北側斜面にあった鍛冶工房は、9世紀後半から南側斜面に移動しました。

さらに、東半部でも北側斜面を中心に鍛冶工房群が密集。工房域の変化と活発化が窺えます。

ここには鍛冶工房と漆を扱う作業場、それらの管理施設等のほか、工房域に関係した祭祀を行っていたようです。

頂部の平坦面は、政庁から外郭西門へと向かう東西道路として利用されていたと推測できます。

9世紀中頃~後半

9世紀末~10世紀前半

西半部北側斜面にあった鍛冶工房は、9世紀後半から南側斜面に移動しました。

さらに、東半部でも北側斜面を中心に鍛冶工房群が密集。工房域の変化と活発化が窺えます。

ここには鍛冶工房と漆を扱う作業場、それらの管理施設等のほか、工房域に関係した祭祀を行っていたようです。

頂部の平坦面は、政庁から外郭西門へと向かう東西道路として利用されていたと推測できます。

ホイド清水

政庁の西門から、北西約100mの水田に近いところに湧き水があります。

地元では古くから「ホイド清水」と呼ばれる井戸です。

整備された現在もなお、埋没することなく開口し、水がわき続けています。

この井戸は、創建から終末に至るまで継続して使用されていました。

ホイド清水から政庁へ向かう道路跡も見つかっており、政庁での儀式に、この井戸が利用されていたと考えられます。

昭和5年の藤井東一による記述や、文部省による発掘調査報告書を読むと、井戸枠が残り、第1号木簡をはじめとして、墨書土器、瓦、曲物、箸など数多くの遺物が出土しています。

事務所による調査では、約4m四方の掘形内に7尺四方の井戸枠を設置し、北側に矢板を打ち込んで排水路を設けたものであることがわかりました。

遺物は、須恵器・土師器のほか、瓦、須恵器を利用した転用硯、木製品の挽物皿・糸巻・糸枠の支え木・曲物の底板および側板・杓子状木製品などがあります。

さらに、木簡や絵馬も出土しました。

ホイド清水からは、採集資料も含めて6点の木簡が出土しています。

長森北部斜面

政庁より北部の斜面からは、約20軒の竪穴建物群が検出されています。

古いものは8世紀末~9世紀初頭の年代で、さらに9世紀末~10世紀後半以降の年代のものまであります。

ある竪穴建物跡は10世紀前半で、二面硯、鉄鏃、須恵器(長頸壷・小壷・皿・高台皿・大甕)、土師器杯のほか、多量の炭化種子が出土しました。

種子の多くはアサで、他にアズキ、アワ、トチがありました。

この建物跡には、食料・食器・文具・武具が揃っていたわけで、払田柵跡の運営に関わる役人や兵士の住居である可能性があります。

そのほか、斜面からは土器の小破片が多く出土しました。

不要となった土器類を投棄したのかもしれません。

斜面の西にはホイド清水があって、低地にはそれに関連する建物の存在が予想されましたが、遺構は全くありませんでした。

古代では湿地状態となっていたため、ほとんど利用されない空間だったようです。

北大路

政庁北側の丘陵裾部から外郭北門までの間には、北大路がありました。

ここは、門柱も沈むほどの低湿地で歩行が困難なため、10世紀になると木道が造られます。

木道は古い柵木を再利用して置き並べており、北大路だけでなく、北門両側の材木塀内側にも沿うように造られていました。

発掘調査ではここから、唯一全長4.6mが残る木材が発見されました。

この発見により、材木塀の根元は地中に1.0m埋まっていることから、材木塀の高さが3.6mと判明したのです。

-

外郭北門跡東側の材木塀と木道

-

外郭北門へ続く復元された木道

© 2025 The Hotta-no-saku Research Office.