遺跡の概要・調査成果

調査成果 自然科学的調査

- 年輪年代測定

- 花粉分析

- 樹種の鑑定

- 火山灰分析

- 電気探査

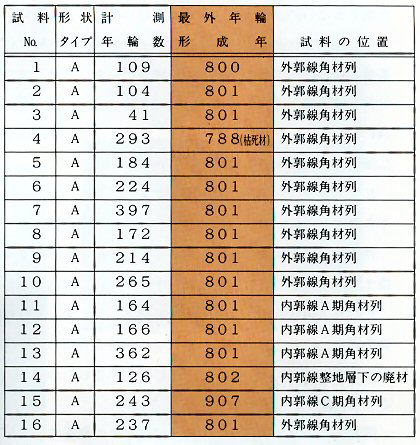

年輪年代測定

払田柵跡には外柵、外郭線をはじめ、スギを材料とする構築物が豊富に遺存します。

この発見されたスギ材を試料として、一年単位で年代を測定できる「年輪年代測定法」は、払田柵跡の研究にとって大きな成果を上げています。

年輪年代測定法の原理

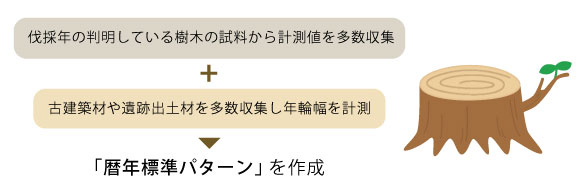

樹木には1年を単位とする年輪が形成されますが、この年輪幅はとりわけ気温、降水量、日照時間などの気象条件によって左右されるので、同年代に同じような気象の下で生育した樹木であれば、その変動パターンはほぼ同じものになる、という基本的特性があります。

次に年代不明の木材、とりわけ最外年輪が残存している木材の年輪幅変動パターンを「暦年標準パターン」に当てはめて、合致するところを探し求めれば、最外年輪の暦年が今から何年前に形成されたのか、つまり、その試料材の伐採年、あるいは枯死年が分かるのです。

奈良国立文化財研究所の光谷拓実氏は年輪年代測定法に取り組み、年代を割り出す基準となる暦年標準パターンの作成をヒノキ、スギ、コウヤマキの3種について進めてきました。

1995年時点で、ヒノキでは現在から紀元前734年まで、スギでは紀元前651年まで、コウヤマキでは22年~741年までのものができています。

これによって、遺跡出土の木製品や柱根、古建造物の部材、仏像などの年輪年代測定を数多く行っています。

払田柵跡調査事務所では光谷氏に対し、昭和57年より年輪年代測定のための資料を提供してきましたが、平成元年、外柵と外郭線角材の測定結果が公表されました。

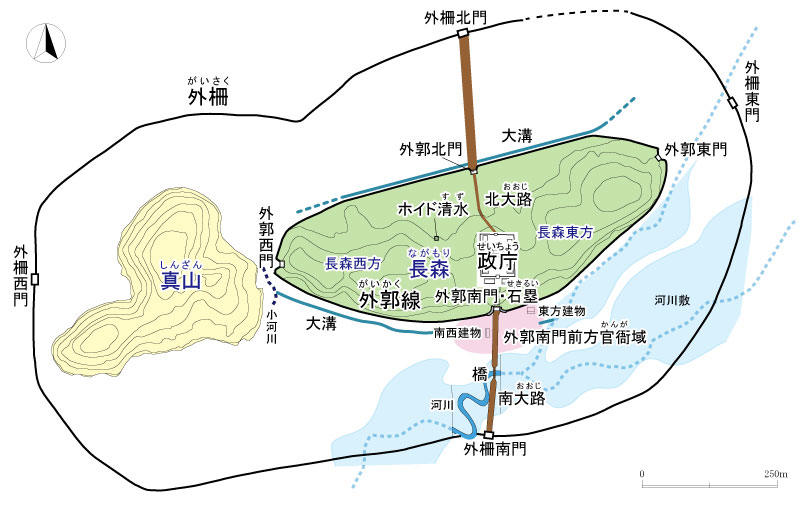

外柵東部の角材は最外年輪が801年を示すものが4点で、外郭線では外郭南門西側の石塁の下にある盛土整地層の下から出土した廃材が802年、外郭線北側の4列ある角材列の外側(北)から3列目の角材が907年という年代です。

外郭(外郭線-材木塀を参照)

その後、材木塀の建て替えが行われていない外柵南部でも測定を実施し、788年、800年が各1点、801年が4点という測定値を得ました。

このうち788年の角材は、枯死材を利用した結果であると思われます。

これにより、外柵では東部と南部において同様の結果が出されたわけで、その創建年代は800年、801年を遡ることはないと考えられます。

外郭線の創建年代については、外郭線北東部の調査で、4列ある角材列のうち、最も外側(北)にある角材列に、創建期の801年を示すものが3点あることが分かり、これによって、外郭線と外柵は同時に造られたことが確実となりました。

外側(北)から2列目と4列目の角材列についても、その年代が明らかになれば、外郭線全体の造営年代および建て替え時期の解明に大きな手がかりとなるでしょう。

花粉分析

払田柵跡が存続していたころの植生環境の解明と、稲作の存否をはじめとする土地利用の実態を把握する糸口をつかむため、土壌を採取して分析を依頼しています。

木本類

| 外柵域東部 外郭北部 |

スギ材を含む、ブナ属・コナラ亜属などの落葉広葉樹林 |

|---|---|

| 外柵南東部 <柵内外> |

ハンノキ属などの湿地林 丘陵部にブナ属を主体とする落葉広葉樹林 部分的にスギ属などの針葉樹、コナラ属アカガシ亜属の常緑広葉樹 |

草本類

| 外柵域北部 外郭北部 |

イネ科、カヤツリグサ科 水湿地性のオモダカ属、ガマ属、ツリフネソウ属など |

|---|---|

| 外柵南東部 <柵内> |

イネ科、カヤツリグサ科、ヨモギ属、キク亜科、 サナエタデ節ーウナギツカミ節、アカザ科、ナデシコ科、アブラナ科などの人里植物 |

| 外柵南東部 <柵外> |

イネ科、カヤツリグサ科、ヨモギ属、キク亜科などの人里植物 ガマ属、ミズアオイ属の水湿地生草本類 |

イネ科花粉には、イネ属花粉は認められず、周辺での稲作農耕の可能性は低いと推測されています。

また、外柵の内側と外側では植生環境が異なっていた可能性があります。

樹種の鑑定

古環境の復元と同時に、建築材の利用状況を調べるために、樹種の鑑定も実施しています。

外柵の東端部で抜き上げた角材23本は、すべてがスギです。

外郭西門の調査では、丘陵部ながら柱穴の下部にわずかに柱根が残っていて、クリ材であることが判明しました。

その柱の下に敷いた礎盤はスギです。

外柵南門では、柱12本のうち、10本がクリ、他はトネリコ属1本、ハリギリまたはケヤキが1本です。

この他、石塁南側にある創建直前の時期と考えられる溝から出土した伐採痕のある樹木は、建築材に用いられるアサダ・クリの他、エノキ属の一種・ヤマグワ・トチノキです。

平凡社 寺崎 日本植物図譜より

火山灰分析

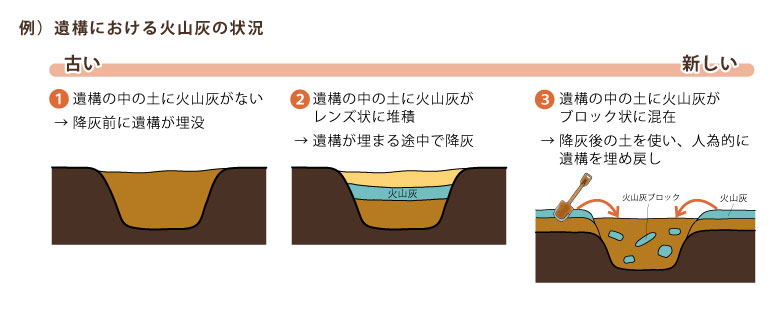

払田柵跡内には、古代に降下した火山灰の堆積が見られます。

長森丘陵上では、竪穴建物跡や土坑の凹みなどに流れ込んで薄いレンズ状になって検出されたり、建物の柱穴の埋め土に混じっている場合がありました。

低地においても、湿地状態の所や、周囲よりわずかに凹んだ場所には、広く、水平に堆積しているのが見られます。 水平堆積では2~5㎝ほどの厚さで、堆積層は一層のみであることが明確です。

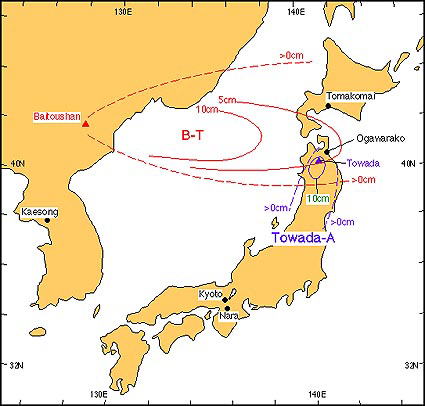

この火山灰を採取して、火山ガラス屈折率、重鉱物組成などの分析を行い、その噴出源を特定してもらうと、十和田湖を噴出源とする「十和田a火山灰」でした。

火山灰から年代を知る

噴出年代が推定されている火山灰の存在は、年代を知る手掛かりの一つとなります。

遺構が火山灰が降下する前に作られたのか、あるいはその後に作られたものかを発掘調査で見極めることができれば、遺構や遺物の相互の新旧関係を把握することが可能になります。

特に、広範囲にわたる地域を覆った同一の火山灰であることがわかれば、異なる遺跡の新旧関係や地域における比較を行う上でも重要な指標ともなり得るのです。

十和田a火山灰は、外郭東門・西門では最後の4回目の柱穴の埋め土に含まれており、外郭線角材列に伴う櫓状建物の場合も同じです。

また、外郭南門南西地区の建物では、6期あるうちの最も古い時期の建物を除く柱穴に含まれていて、土器との関係から、10世紀前半の中でも古い段階に火山灰の降下があったと考えることができます。

『扶桑略記』の延喜15(915)年の記事に、「出羽国言上雨灰降高二寸‥‥」とあり、十和田a火山灰の降下をこの記事にあてはめる見解がありますが、まだ確実にこれにあてはめて良いかは疑問です。

ただし、払田柵跡の火山灰をこの年代と考えても矛盾はしません。

横手盆地内では、複数の火山灰の降下があったと見なされる調査結果もあり、今後とも火山灰と遺構・遺物の関係を見極めていく必要があります。

Fig. 1 Index map. Distributions of the Baitoushan-Tomakomai (B-Tm) ash

and theTowada-A ash are after Machida and Arai (1992)

電気探査 ー河川跡の調査ー

第92・93次調査では外柵南門や材木塀の調査のほか、外柵域南部の低地を対象として遺構を確認する目的の調査を行いました。

その結果、外柵南門と外郭南門との間には東西に流れる河川跡があり、その河川敷は南北100mにも及ぶものでした。

この川は、外柵の創建前から存在し、外柵材木塀と川の流れが交差する所には、元来材木塀が作られていない、という従来全く予想もしない事実が明らかになったのです。

当然のことながら、川の流れが外柵の中に入って来る位置と、外へ出る位置でも、材木塀は作られていないはずです。

外柵東部では材木塀が厚さ1mの砂礫層に覆われている部分があることがわかっていましたが、それは川の氾濫によるもので、確実な川の入り口部分はまだ見つかっていません。出口部分も同じです。

地表から川底までは約2.5mほどですが、河川敷は地表からは全くうかがい知ることはできません。

しかし、外柵の低地はほとんどが水田となっているので、広く掘ることは土地を公有化しない限りは不可能です。

そこで、水田を掘らずに、物理調査を用いてこれらを調査する方法があります。

この調査を、秋田大学鉱山学部応用地球科学教室(当時)の西谷忠師氏にお願いし、第93次調査の際に試験的に実施しました。

その結果、電気探査の垂直探査および水平探査では、最終段階の河川跡や、砂質土・粘土層を把握することができることがわかり、この方法が河川敷の範囲を特定するのに有効であることがわかりました。

そこで、平成6年度に第101次調査として、より広い範囲で実施したところ、河川敷は南北250mにも及び、長森の裾付近まで達している所さえあったのです。

この探査を東西方向に広げることにより、河川敷の範囲や、材木塀の作られていない位置を絞り込むことができるでしょう。

© 2025 The Hotta-no-saku Research Office.