遺跡の概要・調査成果

払田柵跡に関する学説

払田柵跡は遺跡発見以来、古代の城柵跡と考えられてきましたが、古代においてどのように呼ばれていたのか、ということについては色々な説があって、今日まだ決着していません。

- 無名不文の遺跡説

- 河辺府説<1>

- 河辺府説<2>

- 雄勝城説<1>

- 雄勝城説<2>

無名不文の遺跡説

昭和5(1930)年10月に払田柵跡を調査した文部省嘱託上田三平は、翌年、高梨村史蹟保存会から発行された『指定史蹟 拂田柵阯』と、昭和13(1938)年文部省発行の『史蹟精査報告 第三 拂田柵阯・城輪柵阯』の中で、次のように述べ、払田柵跡に敢えて固有名詞を与えることを避けています。

「拂田柵阯の形態構造は古史に所謂「柵」の実態と認めて果して一般性を有すものなりや否やに就ては猶考究の余地があろう。 何となれば、六国史其他の史書を繙いても柵の構造を明示せる文句なく、又他に比較すべき好個の遺跡が多く発見されない今日、急速に之を断定し得るべきではない。 然し記録に其構造を示さない古代の史蹟は多数にある。 此等無名不文の遺跡が発見さるゝ場合に一々記録に当て嵌めて解釈を試みやうと企てることは多くの場合に徒労に終わり穿鑿に時日を費やす間に遺跡そのものは荒廃し、遂にその湮滅を速かならしめるものである。」

「此の柵阯の創建年代の如き、或は當時之を何と唱えて居ったかと云うが如き事は、口碑伝説又は文献に徴しても知る由もなく、遺跡発見以来る々の憶測を逞しくするものも現れたが、所詮定説と認むべき程度のものは未だ見當たらない状態である。」

<1>後藤宙外の河辺府説

宙外は昭和5年に『秋田魁新報』誌上に、「平安朝初期の古柵址と決定する迄」と「払田柵は河辺府の遺跡」と題して所論を展開します。

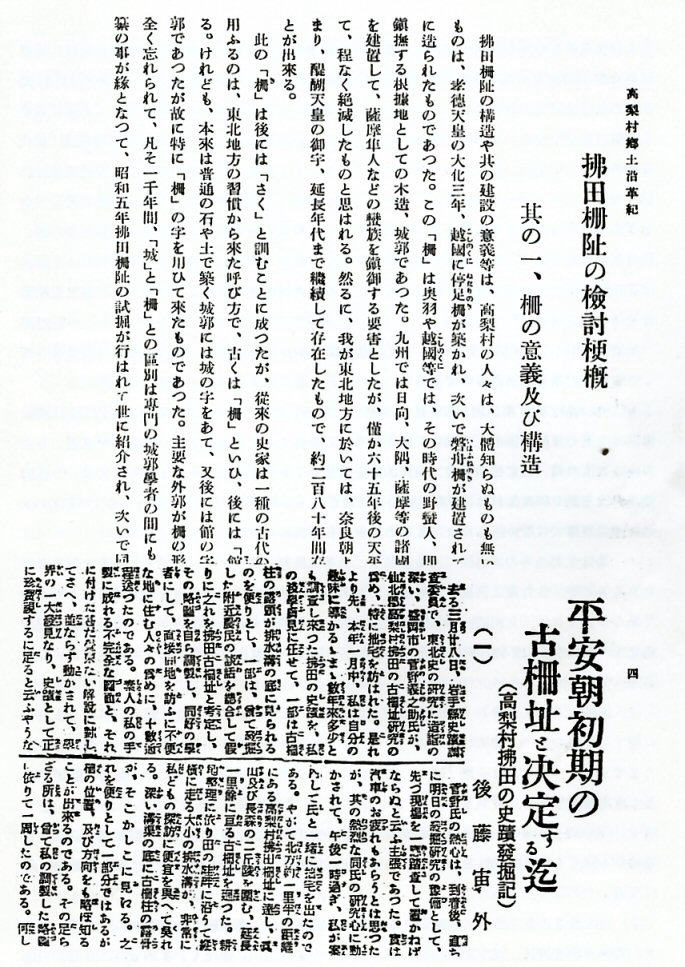

そして昭和15年発行の『高梨村郷土沿革記』の中の「拂田柵址の検討梗概」にも簡明に結論を述べています。

宙外の河辺府説の論点をまとめると次のようになります。

払田柵跡は「宝亀六年に秋田城から遷された出羽国府、即ち当時、国史に河辺府と称されたものの遺跡」で「延暦二十三年より秋田城再置の天長以前、弘仁年間までは国府の政務と兵鎮(軍団)軍務が、悉く払田柵址の所在地なる、河辺府に統一された」というのが結論です。

その論拠を紹介すると次のとおりです。

- 宝亀のはじめから「秋田城は保ち難く河辺は治め易し」という理由で、従来秋田城に併置された出羽国府を河辺の地に移転する問題があった。 この「保ち難し」という意味は延暦23年紀の秋田城廃棄の理由とせられた所の「土地磽埆にして五穀に宜しからず」と「北隅に孤立し、隣、相救子無し」という2箇条の理由によるものと考える。 しかしこの移転問題は「前代将相の僉議して建設」したものであるから、軽々しく之を遷すのは策の得たるものではない、姑く保留して再考すべきであるとの事であった。 その後四圍の形式が一変して移転の避くべからざる事情となり、宝亀6年6月「出羽守まをす、蝦夷の餘燼、猶未だ平殄せず、三年の間、鎮兵九十六人を請うて、且つは要害を鎮め、且つは国府を遷さんと勅して相模、武蔵、上野、下野四国の兵士を簡びて発達す」とある。 これが出羽国府を秋田城より河辺の地に移した明徴と見るべきである。

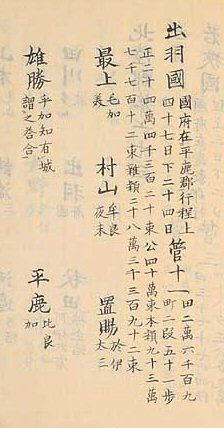

延暦23年紀に「秋田城を停廃して河辺府を保たん」とあるのは、既に国府を河辺に移してしまった後の事を云ったものである。 - 『和名類聚抄』に「出羽国、国府在平鹿郡」と劈頭に特筆してある外に、末に「出羽」(郡)として、その下に「国府」と細字で割注がある。

恐らく古記には劈頭の「国府在平鹿郡」とのみあったものに、後に出羽郡井ノ口に国府が遷されてから書添えられたものであらう。 今払田柵跡のある仙北郡高梨村は、宝亀以前には平鹿郡内(山本郡設置まで)に属したので『和名抄』の記録は誤謬ではない。 したがってこの国府が払田柵跡=河辺府である。 - 薬師堂別当時の清応院にある縁起に「山本郡高梨ノ郷、河野辺ノ里」とあり、同文と思われるものが「佐竹領上三郡寺縁起」にもある。

現在も丸子川の北方を「北川ノ目」と呼ぶのであるが、これは「北河辺」の音便によって変わったものである。

正徳四年の「検地帳」に荒川の北を「北川目」、南を「南川目」とあることから古くは両岸を一括して「河野辺の里」と呼んだ。 - 国府(コウ・カウ)と思われる地名がある。 「佐竹領上三郡寺縁起」の真山の大日堂に関する記事の中に「弗田城香の森大日堂、宝玉山道城寺云々」と見える。 云うまでもなく「コフ」は音便「カウ」と読むので払田柵跡が河辺に在った出羽国府の遺跡であることを傍證するものである。

- 秋田城と雄勝城との中間に中継の城柵が必要であった。 また陸奥国の諸城柵と交通及び連絡から見ても宝亀年代に於いて、出羽国府を払田柵跡の所在地、即ち高梨ノ郷、河野辺ノ里に東遷したのは当然であった。

- 払田柵跡の真山から、鳥海山、保呂羽山、神宮寺嶽、御嶽山が一眸の中に集まる。 即ち式内社の大物忌神社、波宇志別神社、塩湯彦神社が此の四山に鎮座し、払田柵跡から遠からぬ地に式内社が多いのは「払田柵跡は河辺府」の傍証の一つとなる。

上:『高梨村郷土沿革記』、下:秋田魁新聞

<2>新野直吉・船木義勝の河辺府説

後藤宙外の河辺府説とは異なり、近年新たに提唱されている河辺府説があります。

新野直吉氏の『古代東北の兵乱』や、新野直吉・船木義勝両氏著『払田柵の研究』で詳細な論が展開されています。

その根拠は次のようなものです。

- 払田柵跡の創建年代は、政庁第Ⅰ期直前段階の土器群の年代、年輪年代測定による外柵・外郭線の創建年代、文献史料にみえる文室綿麻呂が出羽権守となった年代、という立場の異なる三分野から導き出された結果として、延暦20~23(801~804)年とする。

- 払田柵跡周辺の地名と伝承から、雄物川と荒川(丸子川)が合流する周辺が古代において「河辺」と総称されていて、後に「山本郡高梨ノ郷、河辺ノ里」などと表記された。

- 宝亀年間の初め、国司が「秋田は保ち難く、河辺は治め易し」といった河辺の地は払田柵跡周辺のことで、延暦23年紀の「河辺府を保たん」とした「河辺」や『和名類聚抄』に「国府在平鹿郡」と記された「国府」は、払田柵跡にあたる。

- 払田柵跡の政庁第Ⅰ期の建物配置形態が多賀城の政庁第Ⅰ期の建物配置と共通しており、城柵政庁の原型を規範としていることから、払田柵跡に国府機能があった可能性が高いと言える。

- 延暦20年(801)年、熟慮を重ねた陸奥出羽按察使鎮守将軍坂上田村麻呂は、陸奥出羽両国間で、経営の拠点となる城柵造営政策を同時に実施したのである。

つまり、陸奥国において鎮守将軍坂上田村麻呂が胆沢城と志波城を、これと平行して出羽国では出羽権守文室綿麻呂が払田柵跡の造営を開始したと考えることができる。

それが秋田城からの国府機能の移転先としての河辺府である。 - 払田柵跡は延暦末年から、弘仁年間中頃までの「河辺府」とも呼ばれた出羽国府であり、出羽国府は弘仁6・7(815・816)年頃になって出羽郡に再移転する。

宙外による河辺府説との相違点は、何よりも払田柵跡や、他の城柵官衙遺跡の豊富な考古学的調査成果を踏まえた上での立論である点です。

さらに、宙外が秋田城からの国府機能の移転年代を、宝亀6年紀に求めているのに対し、両氏はそれを延暦23年紀に求めていること、文室綿麻呂の事績を重視することなどです。

<1>高橋富雄の雄勝城説

払田柵跡が『続日本紀』に記述のある、天平寶字4(760)年に完成した雄勝城であることを積極的に根拠を明示して所論を展開したのは、高橋富雄氏です。

昭和39年(1964)年に『蝦夷』の中で提唱され、昭和48年の『日本歴史』第302号で、「払田柵と雄勝城」と題して詳細に論じられました。

その論拠は以下のとおりです。

- 払田柵跡の規模は城輪柵(推定出羽国府跡)や多賀城(陸奥国府跡)よりも大きく、厚い板の塀を環状にめぐらす形状を呈し、厳重な構えを示している。

これは、辺境経営の城柵としては最大級といってもよく、出羽国の北辺第一級の大鎮城である。

また、単なる軍事的防御施設にとどまらず、ここが出羽北辺における官衙的な鎮城つまり軍政の府城であったことは疑いない。

出羽国では、雄勝城は一府二城の一つで、秋田城に準ずる鎮城国府制をとっており、出羽第三国府の扱いだったのである。

このように規模が大きく政庁機能も分担できる古代城柵跡が文献上に記載されないはずはなく、この方面の文献上の大城柵は雄勝城しかないのである。 - 天平9年の大野東人の出羽遠征記事がある。

この記事で注意すべきことは、「従二比羅保許山一至二雄勝村一五十余里。其間亦平。唯有二両河一。毎レ至二水漲一並用レ船渡。」という箇所である。

ここでは、里程の終点として雄勝村がはっきり特定されており、のちに雄勝城が築城される地点はまさにこの雄勝村の地だったと推定される。

比羅保許山の北麓からは全くの平坦な道を北に50余里進んだところに雄勝村があり、これは現今の30~35㎞ぐらい先という勘定になる。

そこで、県境の山地を越えた平地よりの地から起算するとなれば、それは平鹿郡内にすらとどまりえないで、さらに北の仙北郡に入らざるをえないのである。

そしてそこに払田柵跡がある。 - 天平宝字3年9月26日条にみえる出羽国雄勝・平鹿二郡の設置と玉野以下六駅の設置は、雄勝城の位置を考える上で決定的な意味をもつのである。

雄勝城築城の目的は、多賀城から出羽柵への直路を通すための山北の安全を確保することであり、雄勝城にかかる駅路は山北の直路を雄物川沿いに北上したと解さねばならない。

その間に駅家を配置すれば、雄勝駅は終着出羽柵からわずか二つ手前の駅であり、山北としては最も北よりとなることはまちがいない。

そのあたりの雄勝駅=雄勝城となれば、払田柵跡をおいて他に考えようがないのである。 - 雄勝城の位置を考える上で重要な記事は、元慶2年7月10日条で、ここでは、秋田城を攻撃した秋田河北の賊は、余勢駆って山北の雄勝郡、雄勝城をいきなり侵攻の目標としていることである。

これは、雄勝郡=雄勝城が山北最北部にあり、南下する賊の最初の攻撃目標にさらされていたのだと考えると初めて理解できるのである。

次に、山北に南下しようとする賊を防衛しようとして、山北三郡の不動穀を、雄勝郡および添河・覇別・助川三村の俘囚に与えて、その防衛に期待をかけている事実である。

雄勝城の防衛に、河南三村とも隣接する山北の最北にあったとして初めて納得できるものである。

このようにして、雄勝城が山北の南辺にではなく、その北辺になければならぬということになり、十道を承ける大衝ということになれば、払田柵跡をこれにあてる以外、比定すべきものはない。 - 羽後町足田にかなりの規模の古代城柵風施設があったことは、遺跡・遺物の現況と地名等から推して明瞭であるが、どのように大きく見積もっても払田柵跡のような規模ないし構えのものにはならない。

雄勝城は出羽国の大鎮城であり、雄勝にあればどのようなものでもよいというような城ではない。

古代の府城としての資格を十分に備えたものでなければ、いくら雄勝にあっても歴史上の雄勝城と呼ぶことはできない。

高橋富雄氏の『蝦夷』

<2>喜田貞吉の移転雄勝城説

雄勝郡内に最初に設けられた雄勝城が、払田柵跡の地に移転して、そこでも雄勝城と呼ばれたとする考えがあります。

喜田貞吉は、昭和5年10月の文部省調査の前に『秋田考古会々誌』第2巻第4号の中で、「拂田柵址に就いて二三のの考察」と題し、次のように述べています。

「此の拂田柵址の如きも、強いて之を国史所見の何物かに當らんとするは、恐らく徒労に終わることではあらうが、試みに言はば、或は之を以て雄勝柵に擬すべきものではなかったらうかといふ引っかかりが無いでもない。 雄勝城は勿論今の雄勝郡内に設けられたものであらう。

併し庄内にあった出羽柵が秋田に進出して、やはり出羽柵と呼ばれた例も近所にある。

雄勝に設けられた雄勝城がここに進出して、やはりもとの名を呼ばれても差支はない筈だ。

かく云ふのは単に無稽の空想のみではない。雄勝城一に之を答合といふ。

而して此の拂田の地のある高梨村地方は、古くの答申郷に當ると考定されて居る。

果たして然らば、雄勝城が答申郷に進出して答合城と呼ばれ、それが放棄されてもとの雄勝城に戻っても、やはり答合の名を以て呼ばれたのではなからうかといふのだ。」

© 2025 The Hotta-no-saku Research Office.