遺跡の概要・調査成果

調査成果 外柵と外柵域

- 外柵

- 材木塀

- 外柵の門

- 河川跡

- 南大路・橋

- 官衙域

- 大溝

- その他

外柵

外柵の区画施設は、地上高3.6mの密接して並ぶ1列の角材列(材木塀)で、その根元の部分が現在も遺跡内に残っています。

これこそが古代史に言う「柵」の実態とされ、払田柵跡の存在を世に知らしめ、遺跡名のもとにもなりました。

外柵は全体的に楕円形ですが、部分的には直線や緩やかな曲線となっています。

面的に広く調査したのは南部の材木塀のみですが、小規模な調査は全域にわたって行われています。

角材を資料とした 年輪年代測定 では、西暦800年、801年に伐採したスギ材を使用していることがわかりました。

ほぼこの年代が外柵の作られた年代です。

| 延長 | 約3.6m |

|---|---|

| 範囲 | 東西1,370m 南北780m |

| 面積 | 約878,000㎡ |

発掘調査の結果

- 東西南北には八脚門が構えられている。

- 外柵線上に櫓は見つかっていない。

- 南北西側の河川が蛇行する部分では、初めから柵が造られずに開口していた。

- 9世紀中頃になると、外柵は改修されずに放棄された。

-

発掘された角材

-

外柵南門と材木塀の開口部分

-

外柵を整備した道路公園

材木塀

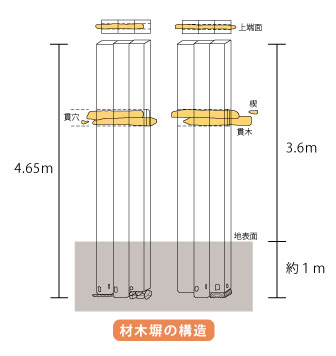

発掘調査で、長さ4.65mの完全な形の柵木が見つかりました。

これにより、柵木は地中に約1m埋められ、地上高が3.6mとなること判明したのです。

柵木の造り方・・・「掘立式」

- 一辺25~30㎝、長さ4.65mの角材の、上端から約1.35mの位置に貫穴をあける。

- 貫穴に横方向の貫木を通して連結する。

- 溝の中にすきまなく立て並べる。

材木塀に用いられている角材は、スギの原木を1/2、1/4などに割った後、一辺22~30㎝の大きさに加工を施しますが、その際の手斧の痕が表面によく残っています。

芯のあるものや、皮を剥いだだけで加工していない面をもつものもあります。

下部には目渡孔と呼ばれる穴があけられています。

底面は平坦なものが多いですが、とがらせたものも見られます。

「最上四」「行」「□木圭?」などの刻書や「一百枝」の墨書のある角材も出土しています。

城柵遺跡における外郭線は、一定の地域を区画して特定の地点以外からの出入りを規則し、外観をより威厳あるものとしながら、防備に十分機能するための条件を備えたものとされています。

払田柵跡の外柵材木塀には当初から門のほかに開口部があるほか、櫓や堀も伴わず、しかも短期間で使用されなくなりました。

防御としての機能よりも、むしろ創建当初において払田柵全体の威容を整え、国家の威信を示すことを主眼としたものではなかったかという考えがあります。

外柵の門

外柵には東西南北に4つの門が設けられています。

東門だけは政庁を中心にして、北東を向いていますが、これは長森の東半分が北東方向を向いていて東門はその端に位置することによるものであろう考えられます。

これらの門はいずれも桁方向に4本、梁方向に3本、計12本の柱をもつ、掘立柱式の八脚門です。

このうち、最も良く保存されているのは外柵南門で、昭和5年、同50年、平成4年の3回にわたって調査が行われました。

昭和5年の文部省による調査後に、高梨村では門柱を結ぶ3列の溝を掘り、水を滞留させて門柱の乾燥を防ぐ措置をとりましたが、昭和50年の調査ではそれが生かされていて、門柱は良好に残っていました。

高梨村のとった遺構保護策は成功していたのです。

門の規模は東西9.2m、南北6.65mで、材木塀と同様、建て替えはありません。

門柱は直径60㎝の丸柱で、その樹種の多くはクリです。

門に向かって東西両側3本の柱のうち、真中の柱に材木塀がとりついています。

門を作る時に工事用の足場を組んでいて、その柱穴も門の周囲から検出されました。

外柵南門は、昭和44年の秋田農業博覧会に際し、京都大学教授(当時)の福山敏男氏によって実物の1/5の大きさで模型が作られました。

さらに、平成6年には「ふるさと歴史の広場」事業により、遺構の保存を図った上で、実物大の門と材木塀が復元されました。

令和3・4年に、老朽化に伴い建て替え整備が行われています。

-

門柱が残る外柵南門跡

-

福山敏男博士による復元模型

-

外柵南門の建て替え

令和に復元された外柵南門

河川跡

外柵の南部には東から西へ流れる河川跡があります。

外柵南門にとりつく材木塀を東から西に向かって掘り進んでいくと、材木塀がぷっつりと途切れ、やがて角度を変えてまた続いていました。

その間の27mは川の跡で、材木塀はここには元々作られていなかったのです。

川の対岸はこの位置から約100m北に見つかり、その間のすべてが河川敷となっていました。

実際に水が流れる川幅は6~8mほどですが、大きく蛇行しながら流れるので、全体としてはこのように広い河川跡となっているのです。

このことが判明したのは平成4年のことですが、昭和51年の第10次調査でも外柵南門の北方に東西方向に流れる幅約4mの河川跡が見つかっています。

しかし、それは河川としては最終段階の流れの、しかもほんの一部分でした。

川の流れを城柵内に取り込むのは、陸奥国で9世紀初頭に造られた胆沢城に共通しています。

平成6年、「ふるさと歴史の広場」事業により河川跡が復元されました。

川を掘り下げてみると、川の検出面より約2mで川底の粘土層に達しました。

最下層には砂礫が厚く堆積し、土器や木製品が多く出土します。

その上の砂層には流れてきた枝や幹などが多く、土器などの遺物はほとんどありません。

砂礫層から出土する土器の年代は、9世紀初頭頃の土器はほとんどなく、多くは9世紀後半~10世紀頃の土器です。

また、砂層の上方には10世紀初頭頃に降下した火山灰の堆積が見られるところもあります。

河川の変遷

| 9世紀初頭 | 払田柵の創建時、すでに河川は存在。 河川と材木塀(外柵)が交差する位置には、外柵はあえて造らず。 |

|---|---|

| 9世紀後半~ 10世紀初頭 |

大きな氾濫があり、河川の河道が変わる。 急激に多くの砂礫層を堆積させる。 |

| 10世紀前半 (火山灰降下時) |

河川敷の大部分は、砂や粘土層が厚く堆積。 川の流れがないところで、焼土遺構や遺物包含層を形成。 |

| 10世紀後半 | 最終段階の流れは、材木塀の開口部で創建時の流れと同位置に重なる。 その形成は古代の範囲内と推測される。 |

川の流れが外柵の中に入って来る所と、柵外に出る所はまだ見つかっていません。

しかし、どこかにあるはずで、その出入口部にはやはり材木塀は作られていないことが予想されます。

材木塀をたどってゆけば見つかるだろうが、外柵は水田の中に埋まっているので、広く掘ることはできません。

そこで水田を掘らずに、河川敷の範囲を電気探査で押さえることができれば、その位置をしぼり込むことができます。

電気探査は、秋田大学鉱山学部地球物理学教室に依頼して実施しました。その結果、これまで河川敷の幅は外柵南門付近で南北100m、その東では南北250mにも及んでいて、外柵の低地には河川敷の占める割合が非常に大きいことが分かってきました。

南大路・橋

外柵南門と外郭南門の間には両者をつなぐ広い道路(南大路)があるはずですが、その路面や側溝は検出されませんでした。

しかし、河川跡を調査する過程で、道路と交差する川の中から橋脚が検出されました。

これにより、2つの門をつなぐメインストリートの南大路が通っていたと推測できます。

この橋と外郭南門付近の掘立柱建物との位置関係から、南大路の幅は9~12m以内と推定され、盛土により路面が造られていたと想定しています。

橋脚は、二つの門を直線で結んだ線よりもわずかに東の位置に計16本が見つかりました。

直径45~50㎝のスギを用いた丸柱が川の中4箇所にあり、これが主たる橋脚です。

この4本の南北の間隔は7.15m、東西は3.3mで、4本を結ぶとややいびつな平行四辺形となります。

そのうち1本は下まで掘り下げ、残存長2.5m、川底の粘土層に約1m打ち込んだ杭であることを確認し、抜き上げて保存しています。

太い主柱には、直径30㎝ほどの広葉樹による柱を添えています。

そのほか、2本あるいは3本単位の橋脚もあり、これらは橋全体を支える補助的な役割を持つものでしょう。

橋桁、橋梁、橋板などの部材は出土しませんでしたが、護岸として使用したと考えられる矢板4枚が橋脚の北にあります。

クリ材で、岸に沿って東西に並んでいます。

これらの矢板や橋脚から、当時の川幅は約9m、橋は長さ約17m、幅約3.3mと推定されます。

橋は、二つの門を結ぶ線上には他に造られていないことから、外柵南門が機能していた時期に造営されたものと考えられます。外柵や門は、9世紀初頭の創建なので、この橋もそれと同時に造営されたようです。

南大路はこの橋を間にして、わずかに「くの字」に曲折していました。

平成6年「ふるさと歴史の広場」事業として、外柵南門や河川が復元。同時に、南大路と橋も復元されています。

橋脚付近では、現地表から約80㎝下に火山灰が薄く水平に堆積しているほか、10世紀代の遺物を含む層が形成されています。

この火山灰が降下した年代は、遺物と火山灰の検出状況から10世紀前半と考えられ、このころになると、この位置での川の流れはなく、この橋も用いられていなかったことを示しています。

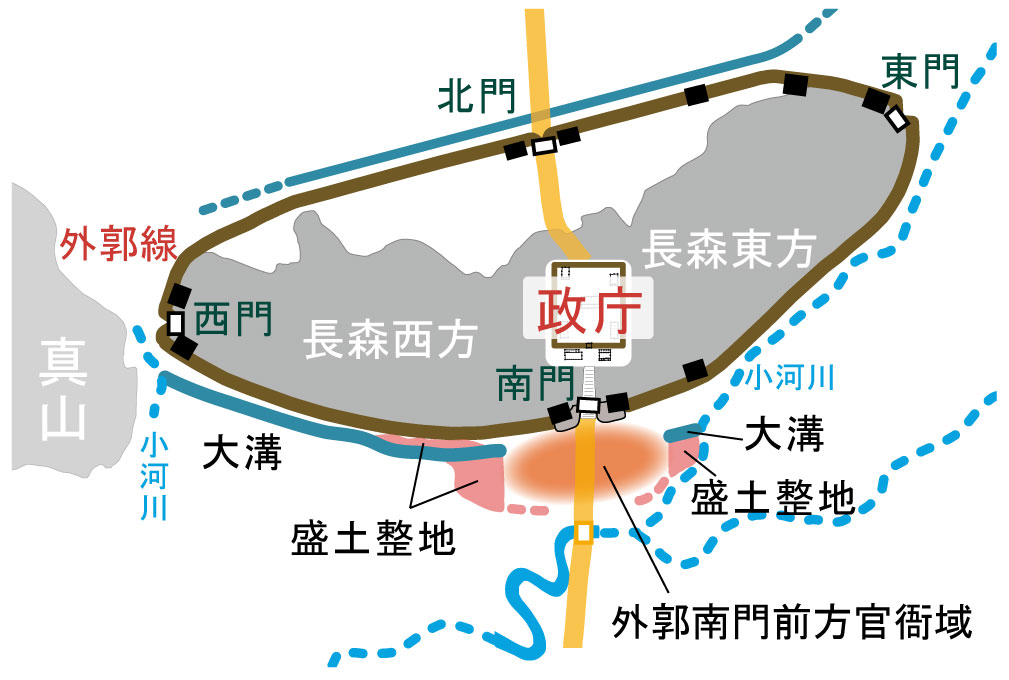

官衙域 <外郭南門前方>

長森の南側の丘陵に近い位置を調査したところ、掘立柱建物跡が並ぶ複数のまとまりがあることがわかりました。

またこの地区では、南大路両側を新たに広く盛土造成したことや、長森丘陵裾部と整地面間に、外郭線に沿うように大溝が掘られたこともわかっています。

東方官衙域 <南大路東側>

外郭南門の東方には少なくとも3・4棟の建物跡があります。外郭線の築地塀にも近い位置です。

そのうち1棟は1回建て替えがあり、東西12.2m、南北9.7mの規模で、南側に3.7mの幅の廂が付きます。

直径35㎝ほどのスギを用いた柱が、地中に残っています。

南側に廂を持つ建物跡は、これまで政庁の正殿・前殿の他に、やはり政庁域の第Ⅴ期に設けられる建物が1棟あるだけです。

規模も政庁正殿に匹敵することから、ここにあった建物も格式の高いものなのがわかります。

平成6年の「ふるさと歴史の広場」事業で、同規模の建物が復元されています。

-

創建期の南廂付き大型建物跡

(西から) -

復元された東方建物

-

創建期の建物南側に確認された

掘立柱建物跡

建物の付近からは「官」、「厨」、「長」、などの文字のある墨書土器が多く発見されました。

また、柱穴の中からは、出羽国内での調米の移動を示す木簡が1点出土。

伴出土器は9世紀初頭の土師器で、この建物の年代を示すと同時に、木簡が使用された年代をも示しています。

建物内やその周辺で、蝦夷に対するもてなし(饗給)を行っていたと考えられます。

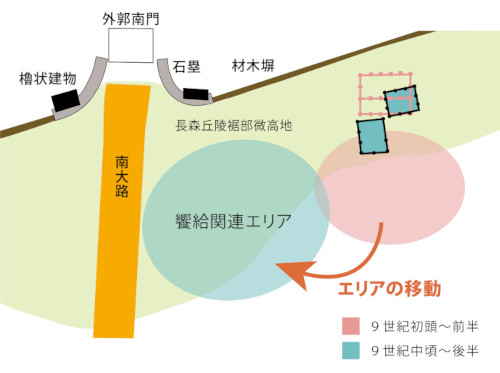

先述の建物は、9世紀中頃に一回り小さい二棟一対の建物へと変わります。このとき、建物に伴う饗給関連エリアは、西側の微高地に移されたと考えられます。

東方官衙域の変遷

南西官衙域 <南大路西側>

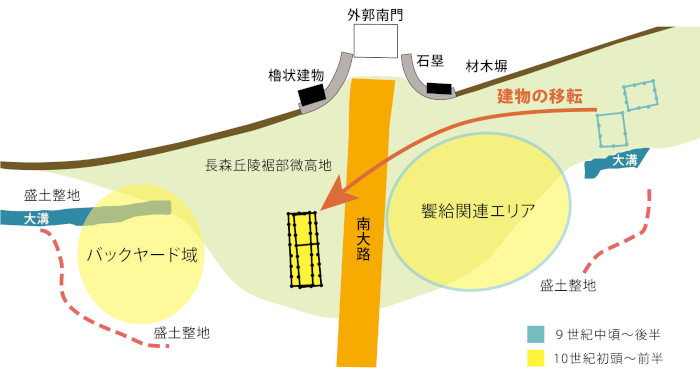

外郭南門に向かって南西部の地区からも掘立柱建物跡が検出されました。

ここには南北に細長い建物跡が3棟あり、各々1回建て替えがなされています。

そのうちの1棟は南北18m、東西5.3mの規模です。

出土した土師器や灰釉陶器の年代、火山灰との関係から、これらの建物跡は10世紀初頭になって作られ、払田柵跡の終末期まで同様の役割をもって存続した「官衙=役所」であると考えられます。

現在は、建物跡として整備されています。

東方官衙域から南西官衙域への移転

南西官衙域の建物は、東方官衙域の饗給・儀式等に係る中心的建物が、東方官衙域の機能を継承して南大路の西側へ移転したと考えられます。

同時に、大路両側の広場を南へ拡張するための盛土造成が行われ、その北縁には大溝の掘削がなされます。

また、建物後方となる西側の整地面(バックヤード域)では、土器の焼成が行われ、10世紀前半には鍛冶作業も行われていたことがわかりました。

これは、南西建物の改修に伴うものと思われます。

終末期の様子

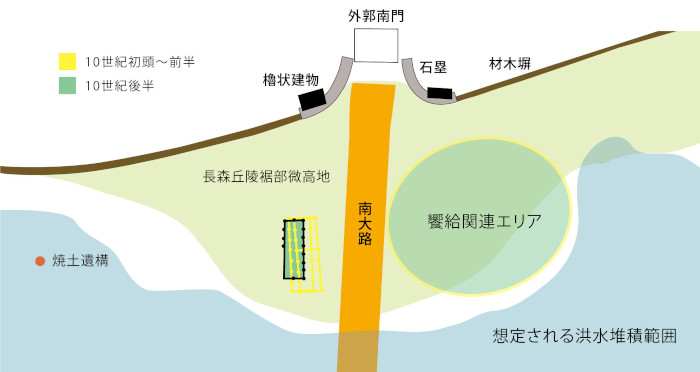

南西官衙域の建物は、改修されながら10世紀後半まで存続します。

建物と共に、饗給関連エリアとしても同じ場所を終末期まで使用したと考えられます。

10世紀後半、河川の洪水により、大溝と盛土整地は堆積層に覆われますが、その後も何らかの活動を行っていたと思われる焼土遺構が見つかっています。

大溝

9世紀末~10世紀初頭にかけて、長森の南部では、外郭線に沿うように大溝が掘削されます。

この大溝は、外郭南門前方で盛土造成が行われたことに伴い、南大路両側に掘削がなされています。

大路東側の大溝は、その東端が小河川へと接続しており、さらに東側への掘削は確認されていません。

また、大路西側の大溝も、西端が小河川に接続していたことがわかりました。

大溝と自然の河川を併用する構造の区画施設を、外郭線材木塀の外側に意図して設置したようです。

大溝の掘削時期は、払田柵跡の大改修期にあたり、各地区で新しい建物が建ち並んだり、より大きく立派に建て替えられたりした頃です。

大溝もまた、外郭線改修の一部であったのではないでしょうか。

その他

外柵域の低地においても川の流れや湿地がなく、地盤の安定した場所には建物や竪穴建物が建てられています。

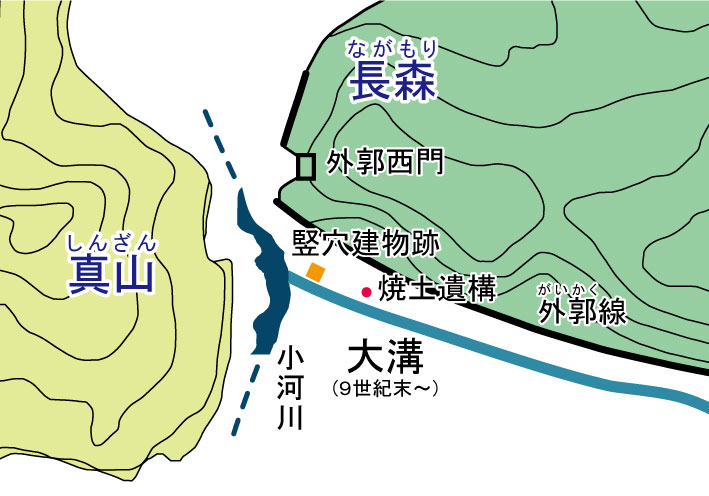

外柵西門付近

真山の西のふもとにある外柵西門のすぐ内側から、竪穴建物跡が1軒見つかっています。

一辺3.5~3.7mほどの規模で、東側にカマドが付設され、出土した須恵器・土師器の年代は9世紀前半です。

しかし、外柵の低地全体を見ても竪穴建物跡はこの1軒だけで、建物が建ち並ぶ状況ではありません。

外柵低地には本来、竪穴建物は作られなかったのでしょうか。

真山と長森の間の沖積地

長森の西側には外郭西門があり、さらに西の真山との間には小河川が流れていました。

小河川のすぐ傍から、竪穴建物跡が見つかっています。

この竪穴建物跡は、9世紀初頭~前半のもので、住居とは異なる性格の遺構と推測されます。

年代や出土遺物から、外郭西門や材木塀の建築に関係する作業場等の可能性が高いです。

付近からは、焼土遺構も確認されました。

この焼土遺構は、野外の暖房や廃材の焼却処分等を目的とした一時的なものと思われます。

創建期においては、真山周辺の沖積地が広く利用されていたようです。

© 2025 The Hotta-no-saku Research Office.