遺跡の概要・調査成果

調査成果 遺物

- 土器

- 瓦

- 木製品

- 漆紙文書

- 木簡

- 墨書土器

- 硯

- 鉄製品

- 鍛冶関連遺物

土器

払田柵跡の中からは、さまざまな遺物が出土します。

最も多いのは素焼きの土器類で、「須恵器」と「土師器」の2種類があります。

そのほか、釉薬のかかった「灰釉陶器」「緑釉陶器」も極めて少量ながら出土しています。

須恵器

窖窯を用いて、1,200℃前後の高温で還元焼成されたもの。灰色で硬い。(写真:杯)

土師器

須恵器よりも低い800℃程の酸化炎で焼かれたもの。赤褐色や黄褐色で軟質。(写真:甕)

土器は、用途によって様々な形態があり、食器の坏(椀)・皿・高台付坏など、貯蔵するための甕・壷、煮炊きに使う甕などがあります。

これらは竪穴建物のほか、土坑の中に一括して廃棄した状態で出土したり、単独で屋外から出土したりもします。

住居のカマドの支脚として、小型の甕を使う場合もあります。

また、坏に油を入れてランプ代わりに使ったり(灯明皿)、割れた破片を硯代わりに使用したもの(転用硯)もあります。

-

内側全面に漆が付着している土器

-

緑釉陶器

-

外面に油煙が付着した灯明皿

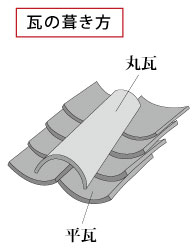

瓦

平安時代では、瓦は役所と寺院のみに用いられていました。

払田柵跡では丸瓦・平瓦が出土しており、瓦を用いていた建物が存在していたようです。

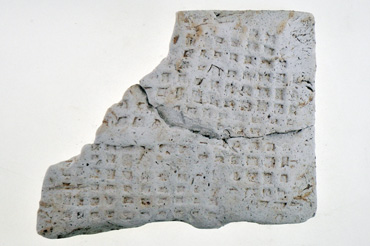

代表的なものに、「渦巻文様」が施された平瓦があります。

渦巻文様は、表面をたたき締めるたたき板に掘り込まれた文様で、S字状に連結した渦巻文の圧痕が繰り返しつけられています。

渦巻文様の瓦は払田柵跡のみで出土し、全国にも類例はありません。

渦巻文様の平瓦

渦巻文様の瓦の他に出土する平瓦は、ほとんどが凸面に「正格子目文」があります。

払田柵跡以外の城柵官衙遺跡で出土する「斜格子目文」の瓦はありません。

端部に文様がある軒平瓦も出土していません。

一方、丸瓦は出土点数が少なく、築地塀や主要な建物の屋根は瓦葺きでなかったことがわかります。

平瓦も丸瓦も、門や建物の棟(一番高いところ)を装飾するために使用されたと推定されています。

木製品

ホイド清水や、外柵域南部を流れる河川跡の中からは、木製品が出土します。

水分が多く、外気から遮断されていて木製品が腐らずに残っているのです。

ロクロで挽いた皿、曲物容器、細い串、箆、箸などで、漆塗りの椀の破片もあります。

服飾品の檜扇、まじないに使用した斎串、糸枠の支え木も出土しています。

-

木器 皿

-

糸枠の支え木

-

木製鋤

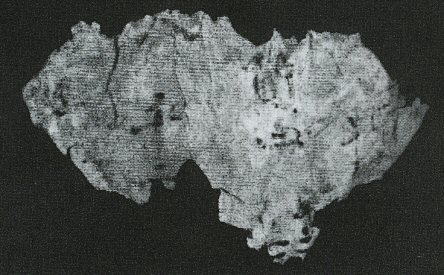

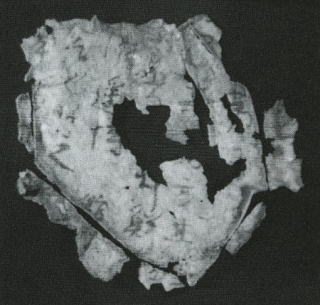

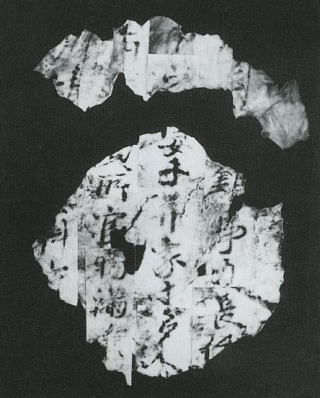

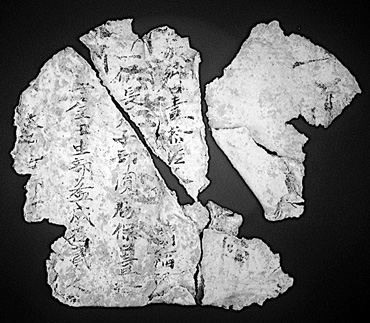

漆紙文書 <文字資料>

漆紙文書とは、役人が使った文書のうち、不要となったものが漆塗り工房に払い下げられて、漆の液体を入れた容器のフタ紙として再利用され、紙に漆が染み込むことによって今日まで土中に腐らずに残ったものをいいます。

払田柵跡では平成4年9月・第93次調査において、外柵域低地の泥の中から見つかったのが最初でした。

現在までの発掘調査で、計7点の漆紙文書が発見されています。

実物は漆がついているため肉眼ではほとんど文字が見えませんが、赤外線を照射することで漆の部分が透過され、墨で書かれた文字が読めるようになります。

第1号漆紙文書

外柵域低地より出土。

「轆轤」「斛□」などの文字が見られます。

しかし、文書のごく限られた一部であるので、全体としてどのような文書なのかは良くわかりません。

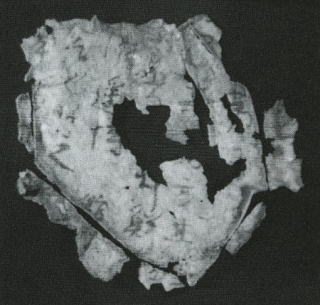

第2・3・5号漆紙文書

長森東方地区、9世紀後半頃の竪穴建物跡の床面から、3つの漆紙文書が出土しました。

第5号漆紙文書は、直径18㎝の円形をしていて、曲物の形と直径が良く表れています。

第5号には文字が書かれていませんでした。

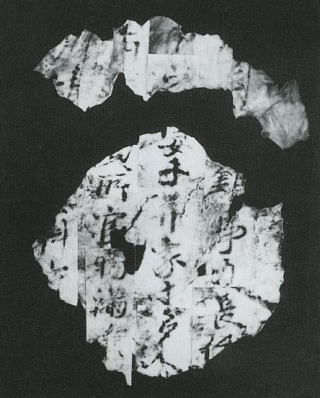

第4号漆紙文書

長森東方地区より出土。

縦横ともに2㎝しかない極めて小さな断片ですが、肉眼でも4文字が見えるものです。

「□張吉、□ [納ヵ] 財吉」とあり、具注暦(毎日の吉凶などを記したカレンダー)の、最下段の一部と推定されます。

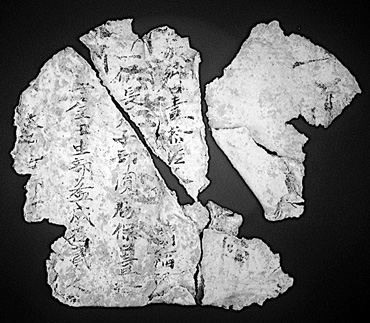

第6号漆紙文書

長森西方地区・西半部の鍛冶工房より出土。

表面は正式な文書の断片で、出羽国置賜郡宮城郷(現山形県)の保長である丸子部圓勝さんが、集落を代表して16人分の種まき用の稲束を役所に請求したものです。

その内訳として、壬生部益成さんの家が2人分、□部子□・・・と続いたようです。

裏面はメモ書きで、「□ [下ヵ] 給陸拾伍都斛」と書かれており、お米を65石(約3,900kg)支給したというものです。

第7号漆紙文書

外郭南門前方官衙域の南西建物より西の盛土整地より出土。

両面に文字が書かれていました。

特にA面には、「秋田城」と「小勝城」の文字が併記されています。

出土文字資料として、「秋田城」や「小勝城」という文字が書かれていたものは全国で初めての発見です。

他にも「團」、「兵粮」、「大目岡本」などの記載が見られます。

第7号漆紙文書には、米と稲の数量が混在して書かれ、筆跡も異なる部分があることから、複数の人によって書き継がれたようだです。

第1号漆紙文書

外柵域低地より出土。

「轆轤」「斛□」などの文字が見られます。

しかし、文書のごく限られた一部であるので、全体としてどのような文書なのかは良くわかりません。

第2・3・5号漆紙文書

長森東方地区、9世紀後半頃の竪穴建物跡の床面から、3つの漆紙文書が出土しました。

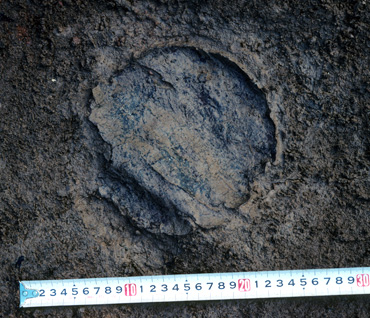

第5号漆紙文書は、直径18㎝の円形をしていて、曲物の形と直径が良く表れています。

第5号には文字が書かれていませんでした。

第4号漆紙文書

長森東方地区より出土。

縦横ともに2㎝しかない極めて小さな断片ですが、肉眼でも4文字が見えるものです。

「□張吉、□ [納ヵ] 財吉」とあり、具注暦(毎日の吉凶などを記したカレンダー)の、最下段の一部と推定されます。

第6号漆紙文書

長森西方地区・西半部の鍛冶工房より出土。

表面は正式な文書の断片で、出羽国置賜郡宮城郷(現山形県)の保長である丸子部圓勝さんが、集落を代表して16人分の種まき用の稲束を役所に請求したものです。

その内訳として、壬生部益成さんの家が2人分、□部子□・・・と続いたようです。

裏面はメモ書きで、「□ [下ヵ] 給陸拾伍都斛」と書かれており、お米を65石(約3,900kg)支給したというものです。

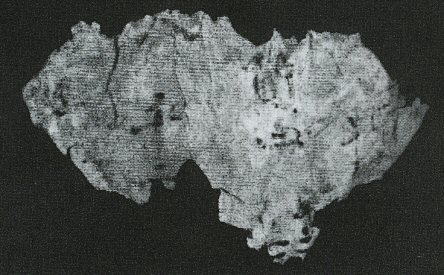

第7号漆紙文書

外郭南門前方官衙域の南西建物より西の盛土整地より出土。

両面に文字が書かれていました。

特にA面には、「秋田城」と「小勝城」の文字が併記されています。

出土文字資料として、「秋田城」や「小勝城」という文字が書かれていたものは全国で初めての発見です。

他にも「團」、「兵粮」、「大目岡本」などの記載が見られます。

第7号漆紙文書には、米と稲の数量が混在して書かれ、筆跡も異なる部分があることから、複数の人によって書き継がれたようだです。

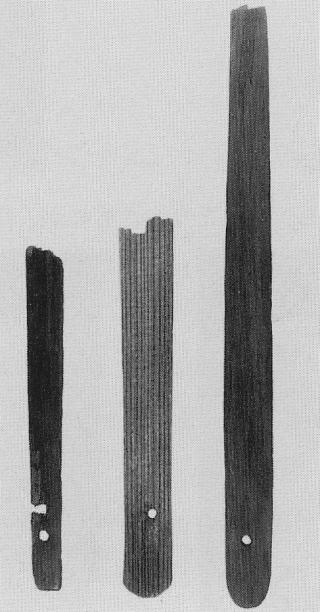

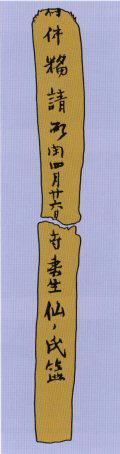

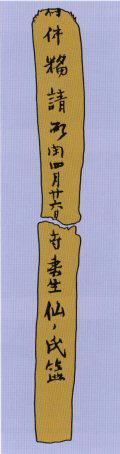

木簡 <文字資料>

文字は紙に書くほかに、薄い木の板にも書かれました。

細長い短冊状の板を作り、紙とは異なる木の性質を生かして、文書・帳簿などの記録や、物品に付ける荷札などに使用していたのが木簡です。

藤井東一は、昭和5年9月に自ら発見した文字の書かれた木片を見て、いち早く木簡と認識していました。

第1号木簡

今日では残っていませんが、これが前述の第1号木簡で、寺書生の仙氏監が糒を受け取ったという受領書です。

第4・5号木簡

嘉祥2年の予算3,834束の稲が、上級の役所から支給され、その勘定を終えたことを記しています。

年号が書かれており、この木簡と一緒に出土した土器は9世紀中頃の年代を示す基準資料です。

第33号木簡

小針(尾張)の某という人物が、「調米」として納めた米に付けられていた木札。

「調」は特産物を納める税のことで、出羽国では、米または狭布が指定されていました。

通常「調」はすべて都に運搬されますが、陸奥国と出羽国の二国のみ蝦夷の饗給に使途を限定して、当国内で消費されました。

払田柵跡が、蝦夷の饗給の舞台であったことを示す木簡です。

第32号/76号木簡

木簡は表面を小刀で削り、文字を消して繰り返し使用されました。

これらはその削り屑で、「義」「猾」の文字が少なくとも4文字重ねられています。

文字の練習に書いたのでしょう。

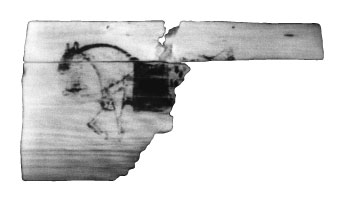

絵馬

長方形のスギ板に、墨で馬の絵が描かれています。

外郭北門の外側、大溝跡より出土。

第1号木簡

今日では残っていませんが、これが前述の第1号木簡で、寺書生の仙氏監が糒を受け取ったという受領書です。

第4・5号木簡

嘉祥2年の予算3,834束の稲が、上級の役所から支給され、その勘定を終えたことを記しています。

年号が書かれており、この木簡と一緒に出土した土器は9世紀中頃の年代を示す基準資料です。

第33号木簡

小針(尾張)の某という人物が、「調米」として納めた米に付けられていた木札。

「調」は特産物を納める税のことで、出羽国では、米または狭布が指定されていました。

通常「調」はすべて都に運搬されますが、陸奥国と出羽国の二国のみ蝦夷の饗給に使途を限定して、当国内で消費されました。

払田柵跡が、蝦夷の饗給の舞台であったことを示す木簡です。

第32号/76号木簡

木簡は表面を小刀で削り、文字を消して繰り返し使用されました。

これらはその削り屑で、「義」「猾」の文字が少なくとも4文字重ねられています。

文字の練習に書いたのでしょう。

絵馬

長方形のスギ板に、墨で馬の絵が描かれています。

外郭北門外側の大溝跡より出土しました。

墨書土器 <文字資料>

墨書土器は、体部や底面に文字や記号を記した土器のことです。

地名・人名・職名・施設名などを記すことによって、土器の所属や使用目的などを示す必要があったほか、特定の祭祀行為や官衙内での饗応に際しても記されます。

官衙に限らず集落においても、祭祀・儀礼行為の際や集団を表示する記号として、特定の文字が使用されることがあります。

払田柵跡ではこれまでに、破片を含めて700点を超える墨書・刻書土器が出土しています。

-

一少隊御前下

-

厨家

-

厨

-

官

-

秋

-

小勝

-

小勝

-

□(点四つ、記号)

刻書土器

箆などで文字・記号が刻まれた土器。

硯

文字資料と関連して、文具の一つである硯も多く出土しています。

| 円面硯 | 高い台の上面を使用する。 |

|---|---|

| 風字硯 | 「風」の字に似た形をしている。 |

| 二面硯 | 風字硯の中央に仕切りを設けたもの。 黒と朱の2色の墨が付着したものも見つかっている。 |

| 転用硯 | 須恵器や土師器の破片を利用した簡易なもの。 出土数が、圧倒的に多い。 |

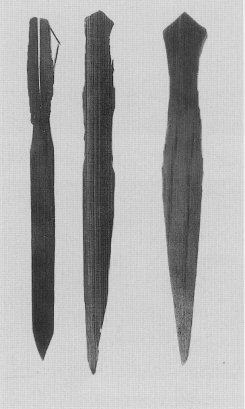

鉄製品

鉄製品の出土はいたって少ないですが、これまで鏃、刀子(ナイフ)、農具である鋤の先、刀の柄頭の金具などがあります。

払田柵跡の鍛冶工房域で作られたものの可能性が高いです。

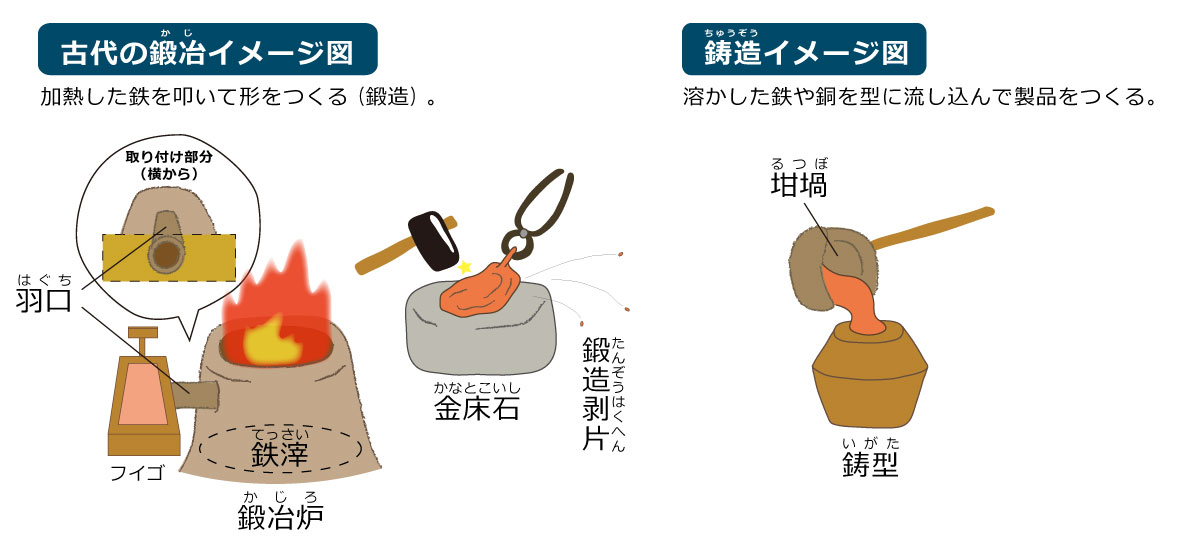

鍛冶関連遺物

払田柵跡では、鍛冶や鋳造を行っていたことがわかる遺物が出土しています。

鉄製品・銅製品などを、この地で作製・修理していたようです。

| 鉄滓 | 鉄をつくるときにできるカス。 原料の鉄分やその他の不純物と、鍛冶炉の粘土分が溶けてできたもの。 |

|---|---|

| 炉壁 | 鍛冶炉の壁。 粘土に砂や細かいワラを混ぜて造られる。 |

| 羽口 | 鍛冶炉に風を送るための土管。 粘土を焼いてつくり、炉壁に取り付けられる。 |

| 金床石 | 加熱した鉄を叩いて加工するときの土台。 |

| 鍛造剥片 | 加熱した鉄を叩いて製品をつくる(鍛造)ときに、飛び散った鉄の剥片。 |

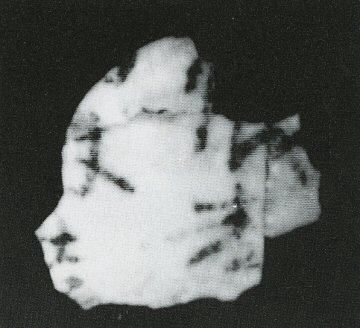

| 坩堝 | 鉄や銅を溶かしたり、鋳型(製品の型)へ流し込むための容器。 |

-

鉄滓(椀形鍛冶滓)

-

羽口

-

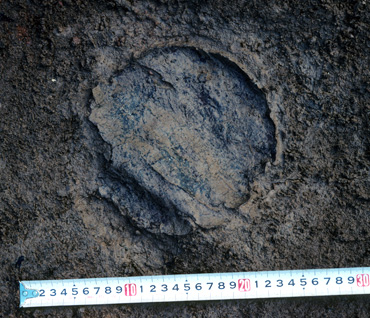

金床石の出土状況

-

坩堝

-

坩堝に転用された須恵器杯

(非常に珍しい)

© 2025 The Hotta-no-saku Research Office.