湯沢市秋ノ宮 人口:1,248 人 世帯数:544 世帯

地域のあらましと歴史

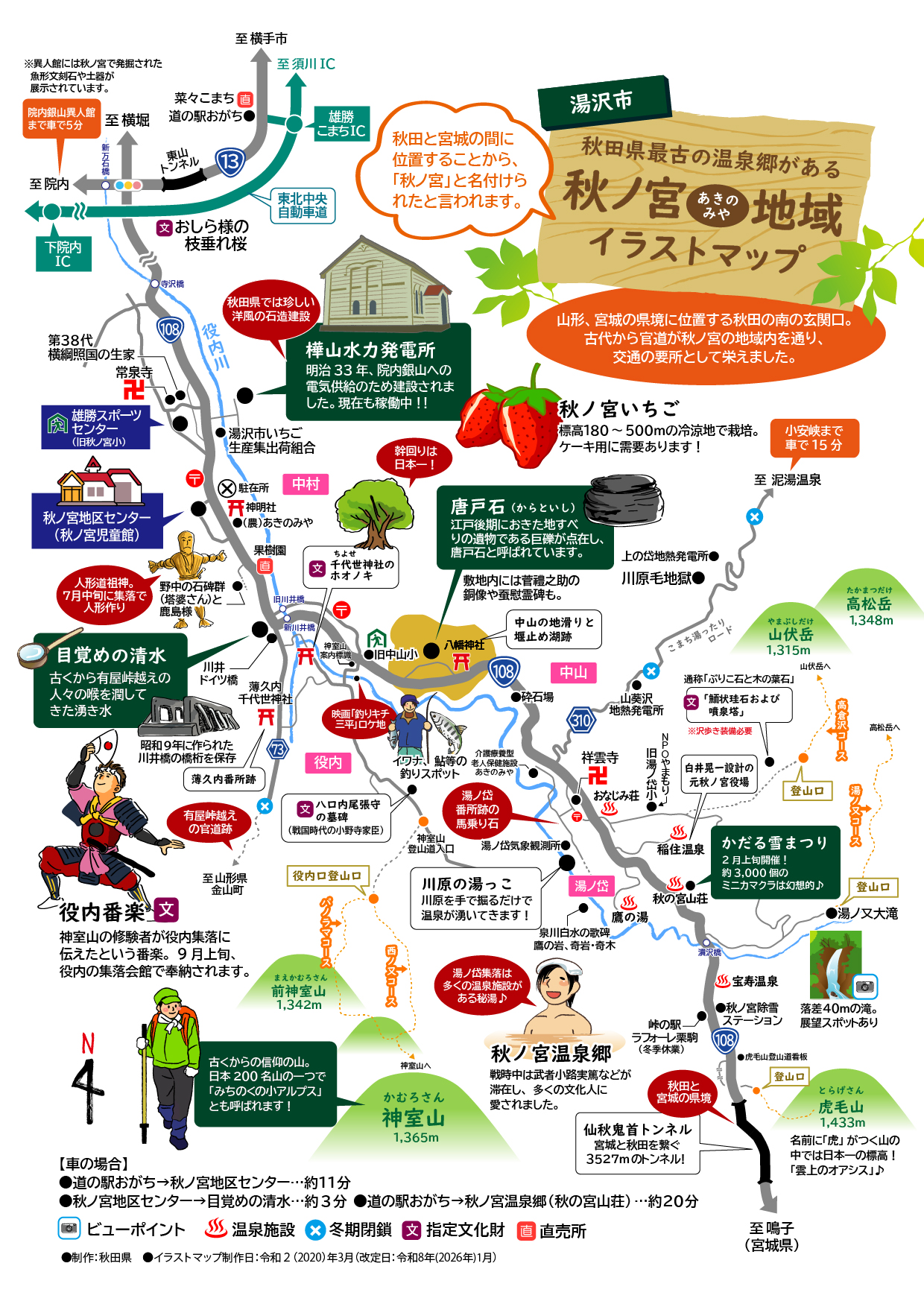

湯沢市秋ノ宮(あきのみや)地域は、宮城県との境、秋田県の最南端に位置します。地名の由来は、明治22(1889)年の町村制施行の際、秋田県と宮城県を結ぶ位置にあることから、頭文字の「秋」と「宮」を取って名付けられたと言われています(由来は諸説あります)。平成17(2005)年には「秋ノ宮地域づくり協議会」を立ち上げて地域活動を行っています。

奈良時代に発見されたと言われる秋ノ宮温泉郷は、秋田県最古の温泉地で、多くの温泉施設が集まる秘湯として人気を集めています。古くから山岳信仰の地とされてきた神室山(かむろさん)や虎毛山など、標高1000mを越える山々に囲まれており、神室山の修験者が役内集落の若者に伝えたといわれる「役内番楽」は湯沢市の無形民俗文化財に指定されています。

湯沢市のジオサイトも多く、川原を少し掘るだけで温泉が湧き出る「川原の湯っこ」、湧き水「目覚めの清水」、明治33(1900)年建設の「樺山水力発電所」や「川井橋(通称ドイツ橋)」など、自然、産業遺産などの見所も豊富です。役内川流域で栽培される「秋ノ宮イチゴ」は業務用(ケーキ)として人気があります。

2月上旬に行われる「かだる雪まつり」は、旧秋ノ宮スキー場に3000個のミニかまくらを灯すイベントで令和2(2020)年で22回目を迎えました。この時に秋ノ宮地域づくり協議会では、国道108号の寺沢橋から秋の宮山荘までの約10kmの雪壁に灯りをともす灯夜街道を作り、行き交う人々の目を楽しませています。

※人口・世帯数は令和7(2025)年4月1日現在の湯沢市のデータです。

アクセス

関連記事

目覚めの清水

湯沢市秋ノ宮地域を流れる役内川と薄久内川が合流する地点、国道108号沿いのT字路そばに「目覚めの清水(しず)」と呼ばれる湧水があります。 冷たく引き締まった水が、人々の眠気や疲れを取り払ってくれることから名付け...

自然・施設

湧き水

川原の湯っこ(ゆっこ)

湯沢市の秋の宮温泉郷の外れにある役内川の川原には、スコップで掘ると温泉が湧き出る場所があり、「川原の湯っこ」と呼ばれて親しまれています。 昔は農作業を終えた農民やマタギが、疲れを癒やすために利用していた、知る人...

自然・施設

その他

かだる雪まつり

湯沢市秋ノ宮地域では、旧秋ノ宮スキー場のゲレンデを会場に、「かだる雪まつり」が行われています。 「かだる」は秋田の方言で「参加する」の意味。約3000個のミニかまくらのキャンドルがゲレンデに点灯され、どんと祭、餅つ...

伝統行事・イベント

季節の行事

樺山水力発電所

樺山水力発電所は、明治33(1900)年、院内銀山に電気を共有するために湯沢市秋ノ宮地域に建設されました。秋田県内で4番目に作られた発電所で、現存する県内の発電所建築の中で最も古いものです。院内石による洋風建築も珍し...

自然・施設

その他

初代「川井橋」

湯沢市秋ノ宮地域には、昭和初期に作られた初代「川井橋(かわいばし)」の橋桁の一部が保管されています。 川井橋は、昭和9(1934)年から平成4(1992)年まで、国道108号線に架かっていました。全国的にも珍しい「フィーレ...

歴史

その他

唐戸石(からといし)

湯沢市秋ノ宮地域の旧中山小学校跡地では「唐戸石」を見ることができます。 江戸時代後期、中山集落で起きた地すべりによって役内川が堰き止められ、上流の集落は土砂によるダム湖(堰き止め湖)になったと言われています。現...

歴史

史跡

秋ノ宮地域づくり協議会

平成17(2005)年、湯沢市、稲川町、雄勝町、皆瀬村の1市2町1村の合併により新しい「湯沢市」が誕生しました。これをきっかけに、各地に自治組織が生まれ、秋ノ宮地区では29の町内会による「秋ノ宮地域づくり協議会」が発足し...

地域活動

地域団体

役内番楽(やくないばんがく)

古くから山岳信仰の地とされてきた神室山(かむろさん)や虎毛山(とらげさん)など、標高1000mを越える山々に囲まれており、神室山の修験者が役内集落の若者に伝えたといわれる「役内番楽」は湯沢市の無形民俗文化財に指定されていま...

歴史

伝統行事・イベント

郷土芸能