元気ムラの「ハレの日」料理シリーズも最終回。田沢地域の「けいらん」をご紹介します。^^

前回の最後で少しばかりふれましたが、皆さんはどんな料理を想像していたでしょうか?

上の写真が田沢地域で「けいらん」と呼ばれているお菓子です。鶏の卵の形に見立てて作られたことから、「けいらん」と名がついたとも言われています。

県北の鹿角市では“あんこの入った小さなお団子が浮いているお雑煮のようなもの”を「けいらん」と呼びます。

こちらを思い浮かべた方もいらしたのではないでしょうか(^^♪

★鹿角市三ツ矢沢地域のけいらん★

田沢地域では、桃の節句に作られていた「けいらん」。昔は木製の型があり、その型にはめて、菊や桃の形を作ったそうです。

「ゆべし」同様、千田さんや「田沢わらび会」の方々に作っていただきました。

主な材料は、もち粉、小麦粉、水と餡です。

餡は一人分の分量を正確に計り、餡以外の材料は混ぜて、生地を作るためこねていきます。こちらも一人分の量を計り、分けていきます。

模様付けのための色付きの生地も一緒に作ります。

けいらんは一個ずつ作っていきます。

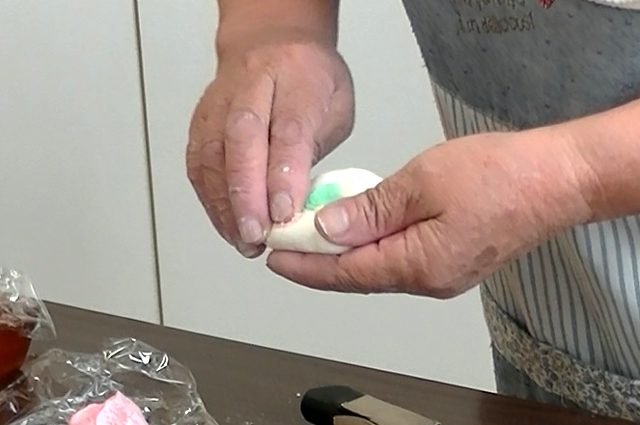

まず、生地に模様をつけるため、違う色の生地を少し手に取り、白い生地に押し込むように貼り付けます。

この生地を丸く伸ばして、一人分の餡を置き、上手に丸めていきます。

さらに餡を包み終えたら、外側に切り込むように箸で模様をつけていきます。動作が速い速い!

皆さん、童心にかえったように楽しそうでした♪

自分で好きなように形を作ります。花や貝に見立てたものが一般的なようですが、

こんなかわいい絵柄も作っていましたよ。^^

12分くらいで蒸しあがりました。そして蒸しあがったものに、上から全体に水をかけます。そうすることで、けいらんの柔らかさが保たれるとか♪

きれいで美味しそうな「けいらん」の完成です。 食べるのがもったいない感じでしたよ。^^

昨今は、桃の節句に「けいらん」を作るご家庭は少ないようです。それでも“ひな祭り”と言えば「けいらん」を食する風習は深く根付いており、この時期になると地域のスーパーで販売されているそうです。今回作っていただいた千田さんも、時期になると、お仲間と一緒に「けいらん」を百個単位で製造、販売しています。桃の節句には需要があるのですね♪

以上、仙北市田沢地域からお届けしました!

====================================

シリーズでご紹介してきた、元気ムラの「ハレの日」の料理、いかがでしたか?

県内各地に伝わる料理は、材料や作り方に共通性もあり、

他地域の料理でも、参考に出来る部分があると思われます。

今回、ご紹介した4地域の方から、「もっと詳しい話を聞いてみたい」

「教わりながら作ってみたい」とお考えの地域は、

オンラインなども活用しつつ、ぜひ交流の機会を設けてみてはいかがでしょうか?

コロナ禍で外出の機会が減っている今だからこそ、

改めて、地域の味に目を向けてみるのもよいですね!

===========================================

●関連リンク

→元気ムラの「ハレの日」料理(1)~五城目町浅見内集落の「煎りかまぶく」~

→元気ムラの「ハレの日」料理(2)~能代市の料理名人茂子さんの「ごま巻き」と「麦巻き」~

→元気ムラの「ハレの日」料理(3)~横手市保呂羽地域の「三杯みそ」~

→元気ムラの「ハレの日」料理(4)~仙北市田沢地域の「ゆべし」~

→元気ムラの「ハレの日」料理(5)~仙北市田沢地域の「けいらん」~

===========================================