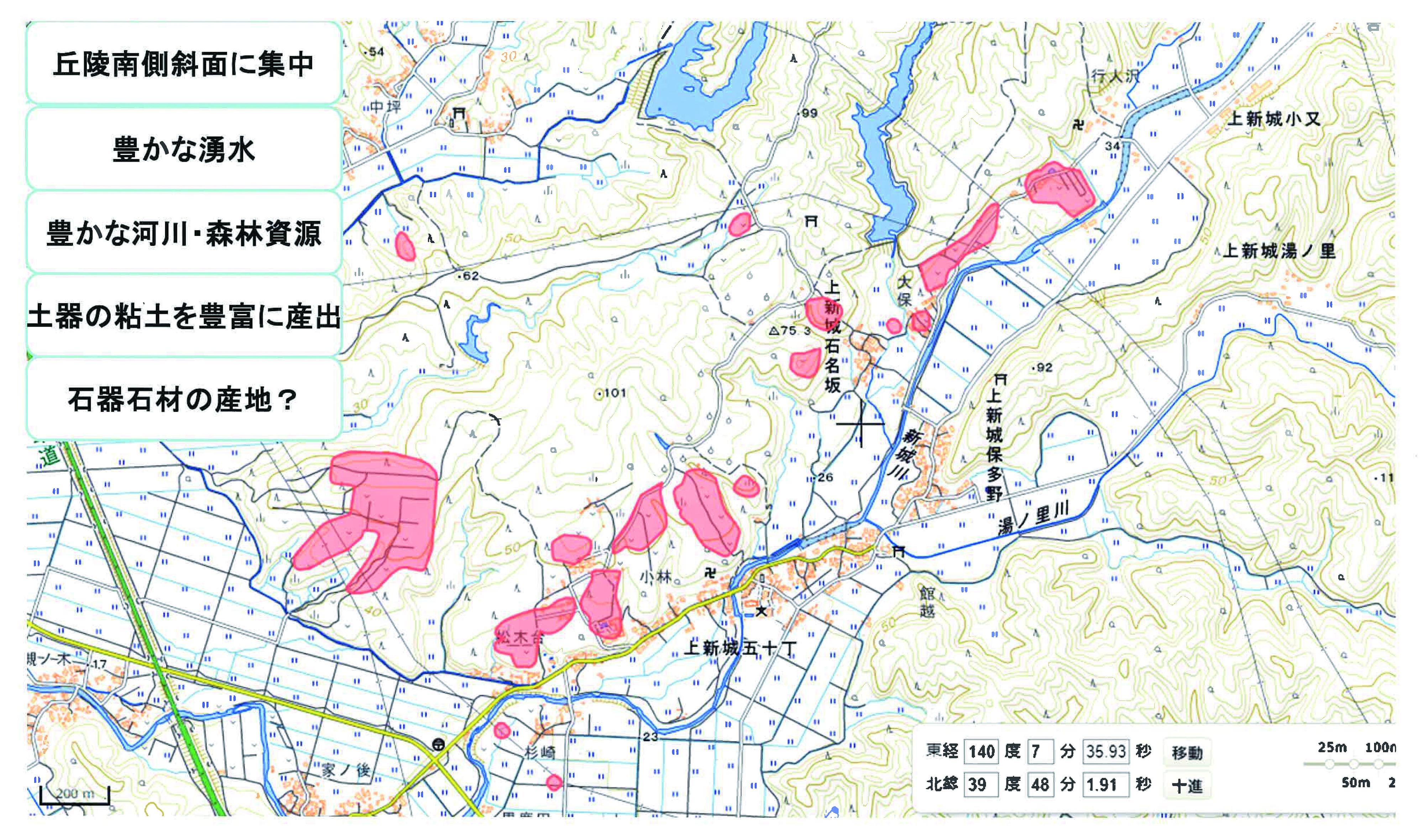

上新城地域には、縄文時代晩期の遺跡が密集しています。

その中でも、「上新城中学校遺跡」は秋田市北部を流れる新城川上流域の右岸に形成された河岸段丘のうち、最も低い面に立地する縄文時代晩期の集落遺跡です。溝(柵木烈)が周る集落とその外側に土壙墓(どこうぼ)、土壙が存在する遺跡であり、集落を囲む溝跡(木柵列)は、極めて珍しい遺構です。

一般的に、縄文集落は“囲いを持たない開放系の集落”であり、このような形態の遺跡は全国的にも非常に珍しい例であり、県内における縄文時代の遺跡としては、

「上新城中学校遺跡」のみに見られる特徴です。

かつて中学校建設に伴う発掘調査が行われ、縄文時代晩期の溝跡3条、出入口施設2棟、住居跡3棟、土器埋設遺構1基、土壙墓143基(溝跡の南・西・北側にまとまり、すべて溝跡の外側に位置し西方を囲むような形になっている)が見つかりました。出土遺物には、土器、石器、土製品、石製品などがあり、縄文晩期の土器が圧倒的に多く、後期、弥生、平安時代のものも微量出土しています。

令和6(2024)年10月掲載

■参考文献

■記事執筆協力

こちらの記事もおすすめです

中世の城館「小友館(おともたて)」と「岩城館」

秋田市の上新城地域には、中世(平安時代末~室町時代)の山城(館跡)が多く残っています。その中でも大きな存在感を示したのが「岩城館」と「小友館」です。 建保7(1219)年、鎌倉幕府3代将軍・源実朝が暗殺され、源氏が途絶...

歴史

地域の歴史

史跡

道川神社

「道川神社」は、秋田市上新城道川字相染の山地内にあります。江戸時代には真言宗「愛染院」があり、「愛染堂」と「不動堂」をお守りしていました。道川神社の呼称ならびに祭神などは明治4(1871)年の神仏分離令により変化して...

歴史

神社・寺

日徳山 昌東院(にっとくさん しょうとういん)

安土桃山の時代(1576~1600年)に上新城湯ノ里にあった天台宗の寺院を、 量外正寿(りょうがいしょうじゅ)が臨済宗妙心寺派の寺院として改宗開山され、その後、大悲寺三世奇峰玄高の法嗣(師の教えを受け継いだ人)・竹峰玄...

歴史

神社・寺