今年度、県では地域コミュニティの維持、活性化に向けて若者など多様な人材の視点を取り入れる取り組みを支援しています。

その一環として秋田県立大学の地域貢献プロジェクト「あきた地域学アドバンスト」講義との連携事業を行っています。この講義は「地域と大学が協働し、長期的な視野と幅広い教養を備え、秋田の地域課題を自分のものとして捉え考え、解決に乗り出すことができる人材を育てる」ことを目標に、毎年、様々な地域で実施されています。

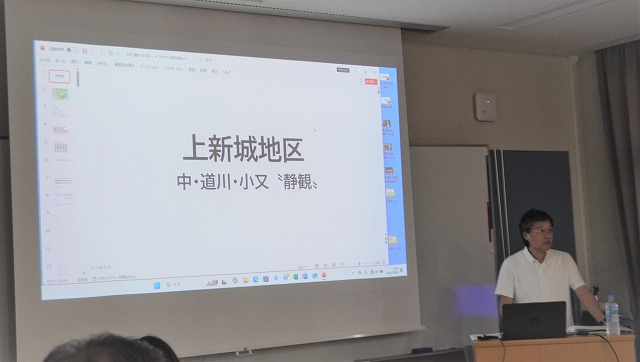

今年度は、秋田市上新城地域をフィールドに現地調査を行い、地域活性化のための企画を提案します。

9月9日(火曜日)、10日(水曜日)の両日、県立大2年生によるこのプロジェクトの現地調査が行われました!対象地域は秋田市上新城地域の3つの町内会(小又、中、道川)です。ここでは、学生の現地調査の様子についてお届けします。

●9月8日(月曜日)

現地調査の前日、これに参加する学生たちが、対象地域についての事前学習を行いました。

事前学習の前に、学生たちは3町内会の調査ということで、3つのチームを作りました。講師は、秋田市農山村地域活性化センター「さとぴあ」の渡辺知さん!上新城地域について、地域在住の方が15年かけて調べた資料をもとに、地域をくまなく探索し、1年半で地域についての冊子の資料をまとめた方です。今回、調査の対象となる3地域について、詳しく話してくださいました。

【小又町内会】

●調査1日目

小又町内会チームは学生14名。テーマは「文化資源の演出方法の提案」についてです。1日目の午前中は小又公民館にて、町内会の鎌田会長より地域の概要をお話しいただき、前日講義とあわせて習得したことについての質問を行いましたよ。

会長が「ここは地域の最北部、害獣被害が多く、畑作の栽培は厳しくなってきている、いずれは人間より獣が多く住んでいる地域になるかもしれない。」と話していたのが印象的でした。

そして、午後からの町内探索に向けて、学生にも配付されている地図をもとに、散策するコースの確認と説明がありましたよ。最終目標地は地域の外れにある阿弥陀八幡神社です。

午後のスタートはまちあるき!公民館を出発し、阿弥陀八幡神社を目指します。会長が、所々で、空き家や耕作放棄地など、町内の課題を話します。

真剣に聞き入る学生たち。まちあるきで何を感じ取ったのかが気になります。

公民館に戻ってからは、自主学習。2つの班に分かれていた小又チームは、それぞれの班長が先導をきり、この日、見聞きしたことをまとめていました。この日の調査はこれで終了。2日目は、町内にある400年以上の歴史を持つお寺、昌東院の住職さんから聞き取りをして、午後からは地域の伝統行事「なまはげ」について調査する予定です。

●調査2日目

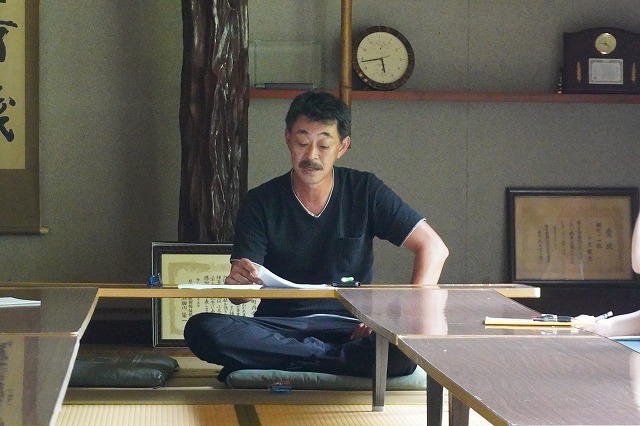

この日、午前は昌東院の辻住職からお話を聞きました。

「上新城地域は秋田市の少子高齢化のトップランナーと言える。自分のテーマは『今の子どもたちに、いかに寄り添って応援できるか。』であり、大人が夢を持たないと、子どもに夢を持ってとは言えないと考えている」と話されていました。「この地域に、こんなにたくさんの学生さんが来てくれたこと、本当に深く感謝します。」と締めくくりました。

午後はいよいよ楽しみにしていた、地域で今も続くなまはげ行事についてです!

上新城地域の小又、白山町内会で約100年前から受け継がれ行っているナマハゲ行事の説明を受け、実際に身にまとうケラをどのようにして作るのかの実体験をすることに。ちなみに上新城地域のナマハゲの面は、男鹿市在住の「ナマハゲ面彫師」石川千秋さん作のものです。

会長が保管していた藁をたくさん持参してくださいました。

鎌田会長の指導を受け、藁を編んでいく学生たち。もしかして藁にさえ触れたことのない学生さんが、ほぼ皆さん初体験のケラ編みを真剣に取り組んでいました。会長の指導も分かりやすかったのか、初めてでもなんとか完成にこぎつけましたよ。童心に返ったように、無邪気な様子で藁を編んでいく学生たちがとても印象的でした。

自作のケラをまとい、面をつけたら迫力満点のナマハゲに!高齢者が多く、担い手不足に悩む秋田県のナマハゲ行事を行う地域で、こんな若者たちがどんどん承継してくれたらと、思わず願わずにはいられませんでした。

無事に2日間の日程を終えました。16日(火曜日)に行われる学生たちの成果発表会が楽しみです!

【中町内会】

●調査1日目

中町内会チームは学生15名。テーマは「都市近郊型田園の新しいグリーンツーリズムの提案」についてです。

午前中は中公民館にて、町内会の小林会長より地域の概要などをお話しいただきました。かつては商店や床屋、鍛冶屋などが軒を連ね、上新城の玄関口として割ってにぎわっていたそうです。その後、午後から歩くコースについて説明を受けました。

午後は、中公民館からさとぴあまでの道のりをまちあるき!若宮八幡神社や四十石庚申塚、松木台農場を巡りました。会長からは、歩いている途中で、新城川の氾濫しやすい場所を教えてもらうなど、まちあるきならではの学びがありましたよ。

●調査2日目

2日目の午前中は、民泊&イベント施設の「みんなの実家 門脇家」を訪問し、門脇さんから民泊の経営に至った経緯や今後の展望などをお話しいただきました。門脇さんの地域への熱い思いを受け、学生からは、門脇家の利用者、ひいては地域に訪れる人を増やす方法についての議論が生まれましたよ。

午後は、門脇家から中公民館までまちあるきをした後、公民館にて、班ごとに2日間の学びをまとめました。企画提案に向けて、それぞれ意見や感想を出し合いました!

中町内会班も無事に2日間の日程を終了しました。どんな成果発表が出てくるのか乞うご期待下さい!

【道川町内会】

●調査1日目

道川町内会チームは学生12名。テーマは「自然と歴史文化を繋ぐ観光方法の提案」についてです。

.jpg)

.jpg)

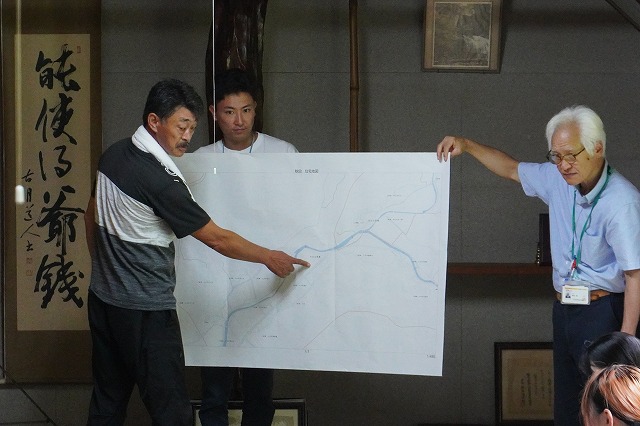

午前中は道川公民館にて、相澤町内会長と佐藤公民館長のお二人に、地域の概要、油田で栄えた頃の様子、昨今の獣害被害、道川神社に対する地域の意識など、さまざまな面からをお話しいただきました。

地図を見ながら、当時油田が掘られていた場所や、港まで走るトロッコが通っていた道などを確認します。

.jpg)

.jpg)

直接、宮司さんからお話を聞くこともできました。

●おまけ

8月末からの大雨で倒れてしまった稲穂、こんなところが複数個所ありましたよ。

小又集落にある庚申塔、上新城地域にはこのように他集落にもたくさんの庚申塔があります。