7月20日(日曜日)、横手市木下地域の鹿嶋様づくりにお邪魔してきました。

鹿嶋様は稲わらでつくられた人形道祖神で、約400年前に木下に伝わったといわれています。人形道祖神は、雨乞いのほか疫病などの悪い物が地域に入らないようにと、そこに暮らす人々の願いが込められた神様です。

秋田県内でも「鹿嶋様」「鍾馗様」「ニンギョ様」と、さまざまな名称で呼ばれ、各地に伝わっています。この日も木下地域に向かう途中、鹿嶋様のお祭りの準備をしている町内を2か所ほど見かけました。この辺りでは鹿嶋様の信仰が根付いているようです。

秋田県内でも「鹿嶋様」「鍾馗様」「ニンギョ様」と、さまざまな名称で呼ばれ、各地に伝わっています。この日も木下地域に向かう途中、鹿嶋様のお祭りの準備をしている町内を2か所ほど見かけました。この辺りでは鹿嶋様の信仰が根付いているようです。

木下地域に向かう途中の田園風景。稲穂が伸びてきました!

木下集落営農組合の作業場に到着すると、住民の皆さんが、暑さに負けず、作業真っ最中でした。

まずは材料の下準備。稲わらの「しべ(わらの芯、屑)」をとり、横槌(ヨコヅチ)でわら打ちし、稲わらを柔らかくします。そのままだと硬くて使えないそうです。このあたりの作業は、昔の農作業の習慣が受け継がれているんですね。

腕、足などのパーツをつくっていきます。パーツづくりは熟練の技が必要です。地域の先輩たちは鹿嶋様づくりの達人なので、見よう見まねで覚えていきます。

出来上がった腕や足を、鹿嶋様の胴体に固定していきます。

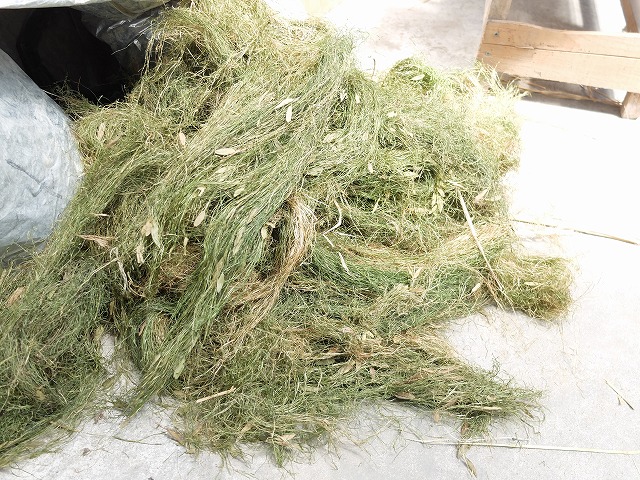

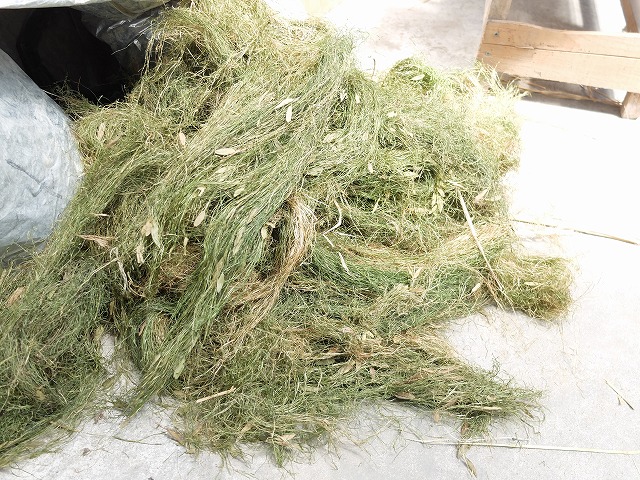

上の写真は、鹿嶋様の裃(かみしも)。地元で「ガツギ」と呼ぶ草を使います。稲科の真菰(まこも)という草で河川敷によく生えているそうです。

顔を描いた紙と、髪の毛に使う藻を設置します。

顔を描いた紙と、髪の毛に使う藻を設置します。

完成です!

朝8時にスタートした鹿嶋様づくりも、お昼前に無事に完了!皆さん、暑い中、お疲れさまでした!

この後、鹿嶋様を木下会館に移動して神事、直会が行われ、夜になってから子どもたちが鹿嶋様を引っ張りながら練り歩きとなります。

上の写真は住民の方から提供していただきました。ありがとうございます!

お囃子を奏でながら、地域内を練り歩いた後、無事にお堂に納めました。

上の写真は住民の方から提供していただきました。ありがとうございます!

お囃子を奏でながら、地域内を練り歩いた後、無事にお堂に納めました。

木下の鹿嶋様は子供たちのお楽しみ行事だったそうです。以前は7月15日の平日開催で、お祭りのために学校を早退させてもらい、大人と子供が恵比寿俵を作って鹿嶋様と一緒に練り歩いたそうです。現在は、子供たちが参加しやすいよう、海の日の前日に開催しています。

行事の継続には悩みもあります。時代とともに農業も機械化し、便利になった分、手に入らなくなる材料も増えてきました。特に鹿嶋様の髪の毛の草が手に入らなくなっており、今回も住民の方が地域外を探しまわり、ようやく代用できそうな草を発見しました。

伝統をそのまま続けるのは難しいかもしれませんが、鹿嶋様づくりは、木下の住民の皆さんが顔を合わせる貴重な場でもあります。変わりながら、工夫しながら、地域の楽しい思い出をつないでいってほしいと感じました。

木下の鹿嶋様のお祭りをお届けしました!

●おまけ

木下地域の道路沿いの花壇が見事でした!

植田地区から見えた鳥海山。雲が少しかかってしまいましたが、これはこれでオツですね。この日は真夏日でしたが、まだ雪が残る鳥海山を見ると、涼やかな気持ちになりますね。

●おまけ

木下地域の道路沿いの花壇が見事でした!

植田地区から見えた鳥海山。雲が少しかかってしまいましたが、これはこれでオツですね。この日は真夏日でしたが、まだ雪が残る鳥海山を見ると、涼やかな気持ちになりますね。