8月30日(土曜日)、今年、6回目の土起こし団の活動が行われました。酷暑が続いていたため、屋内(加茂青砂集会所)での活動になりましたよ。

この日は、秋田市在住、秋田大学名誉教授、白石建雄(しらいしたてお)さんによる男鹿半島の地質についての講話でした。テーマは「私たちが耕している、ここ男鹿半島はどういう成り立ちでできたのか」!白石教授は土起こし団の団員でもあります。

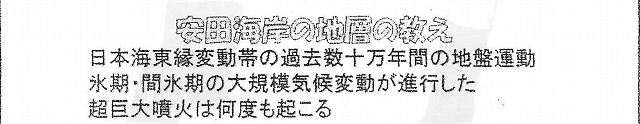

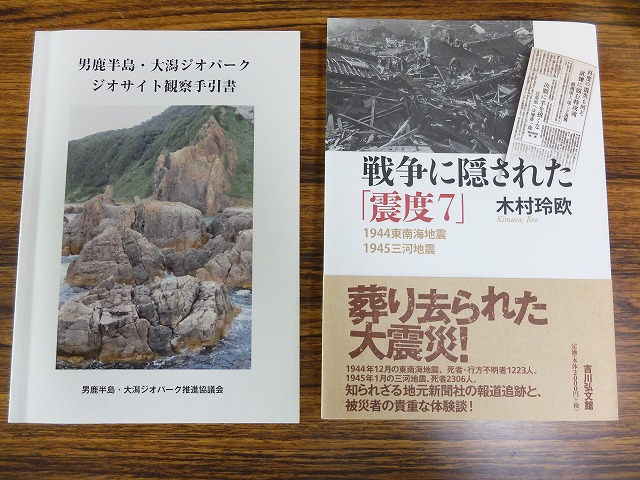

白石さんは「男鹿半島・大潟ジオパーク」の提唱者です。男鹿半島は、長期間にわたり大地が変動してきたことを陸上で観察できる数少ない貴重な場所だそうです。それがよく示されているのが、五里合(いりあい)地区にある安田(あんでん)海岸にある地層。

地層は積み重なってできているため、上の地層は下にある地層よりもできた年代は新しいというのは、よく知られているかと思います。安田海岸の地層は、約40年前から11万年前の地層がそろっていて、過去数十万年間の大地の挙動を目の当たりにすることができるそうです。

上の資料は、男鹿半島、大潟地域の地層と年代を表したものです。読み解くと、最下部は約7000年前の陸上での火山噴火による噴出物の地層で、その上に新生時代の陸上での火山噴出物の地層(門前層~台島層)が重なり、その上を海で堆積した地層(西黒沢層~潟西層)が覆っているそうです。土起こし団が耕している農園には門前層の一部である真山流紋岩が分布しているとか。

大陸と一体となっていた日本列島は火山噴火を繰り返し、大陸から離れ、初めは湖のような小さなものがどんどん拡大し、日本海ができたとのことで、男鹿半島は、日本列島形成の全ストーリーを狭い地域でコンパクトに伝えているそうです。

また、戦後日本の特殊事情にも触れていました。(愛読書から抜粋されたところも)太平洋戦争中は、短い期間(1943年から1945年にかけて)で、マグニチュード7クラスの大地震が頻発していましたが、戦後から高度経済成長時代においては、1995年の阪神淡路大震災まで、大地震といわれるものは多発していないそうです。その間に大量生産、消費、大量廃棄、使い捨て文化ができ、経済成長路線一辺倒で深刻な閉塞感に直面してしまったとのことです。日本の大地での開発行為は抑制的でなければならず、地震は自然現象なので止められないが、震災は社会現象なので私たちの努力で軽減できる、未来への新しいビジョンが待たれるそうです。

簡素にまとめてしまいましたが、とても興味深い内容のお話でした。団員の皆さんも、この先は地質的な考えも取り入れていかなければと、改めて考えさせられたようでしたよ。

白石先生の講話中、調理室で昼食の準備をしていたのは、住民の大渕さん!毎回、団の活動の際には昼食を作ってくれていますが、この日も会費以上の内容の料理が!

サザエのお造り(刺身)にカニが入ったザッパ汁!海の幸満載です。漁師町でしか味わえないものをいつも提供してくださり、本当にありがとうございます。

昼食の後は、「土起こし団」の今後の活動と10月に開催予定の収穫祭について話し合いをしましたよ。

先月撒いたソバの種は、この暑さでほとんど実っていないということで、9月は団員の方が個人で営んでいる畑でサツマイモの収穫を行う予定になりました。

そして、収穫祭については団長をはじめとする実行委員がいろいろな企画を考えているようです。初日は内山節さんと探検家、高橋大輔さんの対談予定とか。これもまた楽しみですね。

最後は、五城目在住の団員、保坂茜さん(シンガーソングライター)が現在、制作中の歌を披露してくれましたよ。タイトルは「海の見える場所」!加茂青砂をイメージして作っているそうです。未完ですが節はほぼ完成していたので、お披露目してくださいました!

@あきた元気ムラFacebookにて動画を公開いたします。保坂さんのきれいな歌声を、ぜひお聞きください。

以上、男鹿市加茂青砂地域からお届けしました!

●おまけ

昭和20年の終戦直後、米国のB29が男鹿本山に墜落し、12名中1名が加茂青砂住民により救出されました。悲惨な戦争と事故の記憶を忘れないように、平和への願いを込めて建てられた「和平の碑」が、8月28日、旧加茂青砂小学校敷地より、緑地広場へ移設されました!この日も、土曜日とあってか、お参りに来る方もちらほらと、見受けられましたよ。