7月1日(火曜日)、藤里町粕毛地域の粕毛交流センターにて、明治大学農学部、小田切徳美(おだぎりとくみ)教授の講演会が開催されました!

ふじさと粕毛地域活性化協議会が農村RMOに取り組んで3年目!この先もにぎやかな地域を目指し実現していくために、開かれたものです。

テーマは「地域再生の道(にぎやかな過疎をつくる)」です。中身の濃いお話でありましたが、ここでは簡単に要点をお届けしたいと思います。

人口減少化でも、幸せに暮らし続ける方策こそが、農村RMOであり、農村RMOは、豊臣秀吉が始めた「太閤検地」以来の新しい集落づくりであり、3年くらいで創りあげることなどできないものだという切り口が印象的でした。

「昔から、地方では、寄り合い(総会)と言えば一家一人の参加であった。そうなると必然的に参加するのは一家の長となり、集落の住民の皆が参加できない。その結果、集落は男社会の組織になってしまった(そうならざるをえなかった)。農村RMOでは、男子も女子も参加する場でなければならない。」と、女性の参加(発言できる場)を強く望まれていました。

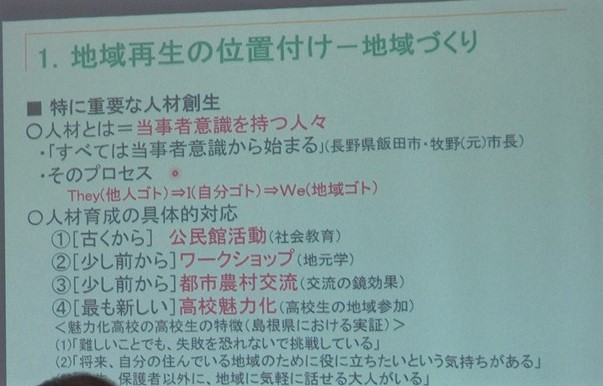

また、地方創生の3大柱である「まち」「しごと」「人」。中でも「人」は「人材」であり、当事者意識を持つ人のことを指すそうです。

人材(当事者意識を持つ人)育成の具体的対応は上の写真のように推移し、現在、最も新しい取り組みは「高校魅力化」!魅力化に取り組んでいる高校の生徒に、将来、自分の住んでいる地域のために役に立ちたいという思いが芽生えたこと。この取り組みで一番変わったことは、今まで、地域住民と無縁だった高校生に先生や保護者以外に、地域に気軽に話せる大人ができたこと。これは高校生が地域のネットワークに接続されたことになり、いったん、進学で地域を離れた高校生でも、卒業後に戻ってくる可能性が増えてきていることが最大の利点だそうです。

先月も、この取り組みの先進県である島根県の岩本氏の講演を聞いたばかりだったので、なるほどなあと再び、感嘆!

※この取り組みについてはこちらから 岩本悠(島根県在住)氏の講演会「教育を基軸にした地域創生」が開催されました!

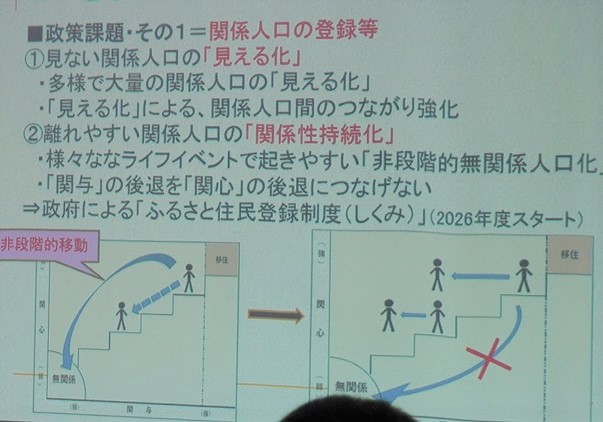

そして、地域づくりにおいて必要とされている「関係人口」について、詳しいお話がありました。

三大都市圏の方が、県庁所在地などの都市部ではない農村、漁村地域に関わっている関係人口は約42万人いるといわれているとか。「この方々はどこかの地域に入り、汗を流しに来ている。1集落あたり3、4人は関係人口として入っているはずだ。けれども、この方々は地域住民と交わらないことのほうが多い、なぜなら、そもそも地域内で多世代交流ができていない。」関係人口の方を定着させるには、住民との交流がとても大事であるということでした。そのためには、地域内での多世代交流の場が必要で、現在、取り組みが増えている「こども食堂」や「地域食堂」が適しているとのことでした。

.jpg)

見えない関係人口を「見える化」していくことが、今後の課題と捉えていました。

90分間に及ぶ講演の後は、参加した方と小田切教授との意見交換や質疑応答の時間が設けられましたよ。

その中で、ふじさと元気塾ではという「サポーター会議」という関係人口の会を立ち上げ、現在49名の会員がいるそうです。県外はもちろん、町外、地域外の秋田県内在住者で構成されているとか。何かイベントがあれば来てくれるのはもちろん、アイデアの提案をしてくれる方、事業に関して寄付をくださる方などいろいろだそうです。地域で通信を発行して、サポーター会議の方々に送り、地域の情報を共有してもらっているそうです。「その方たちと、ラインでグループを作ったらどうか。」との声も上がっていました。

ふじさと粕毛地域活性化協議会では、現在、4件の農家民宿(実稼働3件)と一棟貸しの宿泊施設「南白神ベース」を運営していますが、農家民宿の担い手(承継者)探しが課題になってくるとのことでした。「サポーター会議」の会員から、新たな担い手が現れたら素敵なことですよね。

この日の小田切教授の「北風ではない太陽路線で進めていきましょう。」という言葉が印象的でした。

今後のふじさと粕毛地域活性化協議会の益々のご活躍を祈念します。

以上、藤里町粕毛地域からお届けしました!