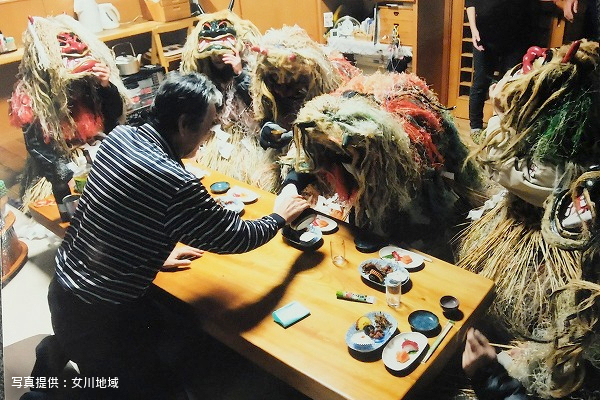

昨年の年末に撮影された男鹿市女川地域のナマハゲの衣装です。

一昨年、ユネスコの無形文化遺産に登録された「男鹿のナマハゲ」は

男鹿市内の各集落で大みそかに行われています。

→男鹿のナマハゲ(男鹿市役所ホームページ)

今回は女川地域のナマハゲをご紹介します!

約130世帯が暮らす女川地域では、

30~60代の男性で作る「二八(にっぱち)会」が主体となり

ナマハゲを行っています。

1月13日に、会長の佐藤慶樹さんにお話をうかがってきました♪

女川に生まれ育った佐藤さんは、当然、子供の時からナマハゲに触れてきました。

「小学生の時は、もちろん、おっかなかったです。

ナマハゲが近所まで来ると叫び声で分かるから、“うわ~、来たって”(笑)。

高学年になると、中に人が入ってるのが分かるようになるんですが、

中学に入ると、親父に連れられて、ナマハゲの付き人をやるようになりました」。

大人になり、地元に戻ってから、集落の先輩たちに誘われ、

ナマハゲをやり始め、10年以上になるそうです。

上の写真は約10年前のもの。6匹揃うと迫力ありますね。

女川の八幡神社で神事を行った後、

2匹一組、3班に分かれて家々を訪れます。

佐藤さんもこの中に、いたかもしれません(^^)

こちらは年末の衣装の準備の様子です。

男鹿では「ケデ」「ケラ」と呼ぶ、稲藁の衣装を着る集落が多いのですが

女川では、漁師さんが使っていたロープをほどいて衣装にしているので

新しく作る必要はなく、修繕するだけで済むそうです。

ロープの色でカラフルになるので、男鹿の中でも珍しいそうですよ(^^)

腰にまく「横綱(左)」だけは、毎年、稲藁で作ります。

障子紙を使って「御幣(ごへい)」づくり。

家々に配るナマハゲの藁にはご利益がある御幣をまきます。

この藁を配るのはナマハゲの付き人になる中学生です。

左は付き人が持つ袋。

右は赤い面のナマハゲが持つ棒。御幣が取り付けられました。

緑面のナマハゲは包丁をかたどったものを装着します♪

こちらはお面の修繕。

裏側には長時間かぶりやすいようにメットが取り付けられてます。

髪の毛にも漁師のロープが使用されているそうですよ。

本番の様子です。

基本は2匹一組ですが、最初に訪れる家は6匹で入ります。

この後、地域内にある老人福祉施設を訪れるのが恒例になっていて、

入居者の人たちは、ナマハゲが来ると嬉しくて、

「握った手をなかなか離さない」と佐藤さんは話していました。

この日は、女川の女性と結婚した県外在住の男性が

「ナマハゲをやってみたい!」とのことで、ナマハゲ初体験したそうです。

子供には「泣ぐ子はいねが、言うこと聞かねと山に連れてくぞ」と、

ぐっと捕まえて、付き人の袋に入れようとすると、てきめんに怖がってくれます。

あらかじめ、付き人がお子さんの名前を聞き取っておくのもポイント。

名前を呼ぶことで怖さが増すそうですよ。

ナマハゲを行った女川のみなさん。

中学生の姿も見えますね。

様々な世代が入り混じってて、親子の方もいるそうです(^^)

佐藤さんは「ここに生まれたら、ナマハゲをやるのが“当たり前”と

感じていました。いずれ、今の中学生たちもナマハゲの面を

かぶってくれると思います。人は減っているけど、気負わず自然に

“今の形”を残していけるようにしたい」と話していました。

女川地域のナマハゲをご紹介しました!