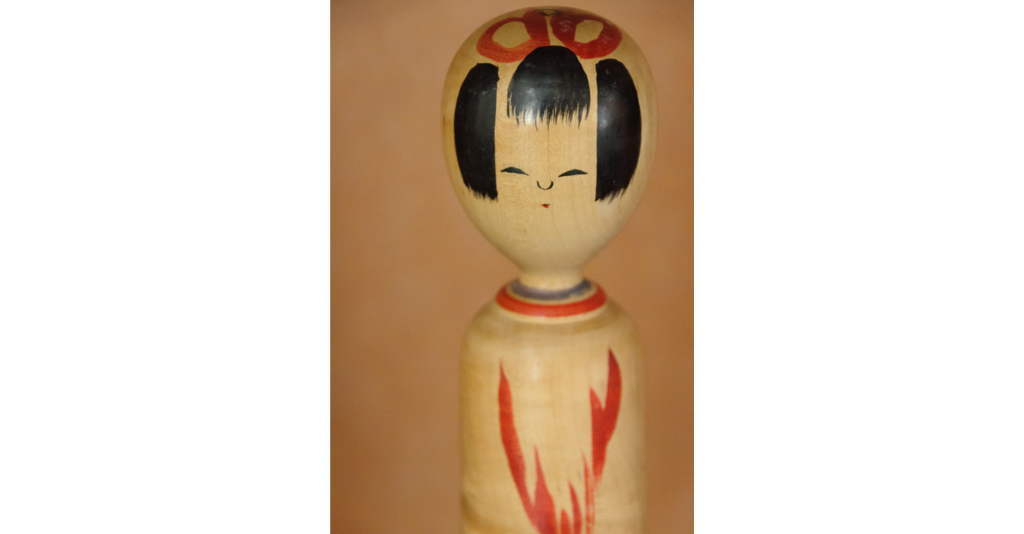

川連こけし

湯沢市(旧稲川町川連)

湯沢市を中心に生産されている県指定の伝統的工芸品です。

古くから子供用の玩具や湯治場のお土産品として親しまれてきました。

近年は素朴で愛らしい姿から、贈答品や観賞用として全国的な人気があります。

歴史・特徴

川連こけしは、湯沢市川連地区(旧稲川町川連)を産地の中心とし、「木地山系」に分類されるこけしです。木地山系には「木地山系木地山こけし」と「木地山系川連こけし」があります。

胴と頭の続いた「つくりつけ」の構造が木地山系の特徴で、小さいものから大きいものまで様々な大きさのものが作られています。

江戸末期の文政・天保年間の頃、多くの木地師たちが良質な木材を求めて滋賀や信州から旧皆瀬村木地山地区に移住してきました。

この木地師たちが子供たちの玩具や地元の湯治場の土産品としてこけしを作ったことが「木地山系木地山こけし」の始まりとされています。

その後の明治期以降に国の改革により、木材の伐採が制限され、ほとんどの木地師たちが山を下りて漆器産地である川連へ移り住み、木地業をする傍らでこけしを作り始めました。

そして以前から川連にいた木地職人もそれに習い、こけしを作り始めたことが「木地山系川連こけし」の起源と言われております。

技術・職人の技

材料には、イタヤカエデの木が多く使われます。

1年程度乾燥させた後、こけしの大きさに木を切り、それを八角の角材に木取りをしていきます。

その後、ろくろでこけしの形状に木を削り出し、絵付けをし、表面全体に蝋を塗ってこけしが完成します。

川連こけしには代表的な五つの型があるほか、工人によって違った表情を味わうことができます。

産地の取組など

毎年、小正月行事の「犬っこまつり」に合わせて「秋田県こけし展」を開催しており、絵付け体験や即売などのブースは、地元だけでなく、全国からの観光客で賑わいます。

また、こけし展では、コンクールも行っており、工人の技術向上と意匠開拓の場となっています。

<掲載画像のご協力>

川連こけし工人会

工房・産地紹介

□ 川連こけし工人会(湯沢市役所商工課内)

〒012-0824 湯沢市佐竹町1番1号

電話 0183-73-2135