経済産業大臣指定伝統的工芸品川連漆器

湯沢市(旧稲川町川連)

湯沢市の川連地区を中心に生産されている国指定の伝統的工芸品です。

お椀や重箱など、古くから暮らしの必需品として生活に溶け込んでいました。

堅牢な下地処理による丈夫さと、抑えた価格により、普段使いの漆器として人気があります。

歴史・特徴

鎌倉時代にこの地を治めていた小野寺重道公の弟:道矩公が農民の内職として武具に漆を塗らせたことがはじまりといわれています。

豊富な森林資源と皆瀬川の水運など、恵まれた環境のもと、漆器の産地として発展していきました。

川連漆器の特長である堅牢さは、柿渋と炭粉を混ぜたものを塗り、乾燥させ研ぐ「地炭つけ」の後、柿渋を塗り更に研ぐ「柿研ぎ」を行い、その後生漆を塗る「地塗り」の下地工程の丹念さによるものです。

仕上げ塗りは、乾燥後の研磨をせず、刷毛で塗り上げたそのままを乾燥させる「花塗り」と呼ばれる高度な技法であり、製品に柔らかで穏やかな風合いをもたらしています。

技術・職人の技

川連漆器の生産は、工程ごとに分業されています。

漆器の木地には、椀や鉢などの丸物にはブナやトチを、重箱などの角物や丸盆などの曲物にはホウ、シナ、スギ、ヒバなどが使われており、丸物の木地を製作する職人は挽師、角物・曲物の木地を製作する職人は指物師と呼ばれます。

塗りは大きく下地、下塗り、中塗り、上塗りの4工程に分けられます。上塗りの技法「花塗り」は、高い技術が要求されるほか、埃を嫌うため、塗師以外は塗り部屋に入れないなど、細心の注意が払われています。

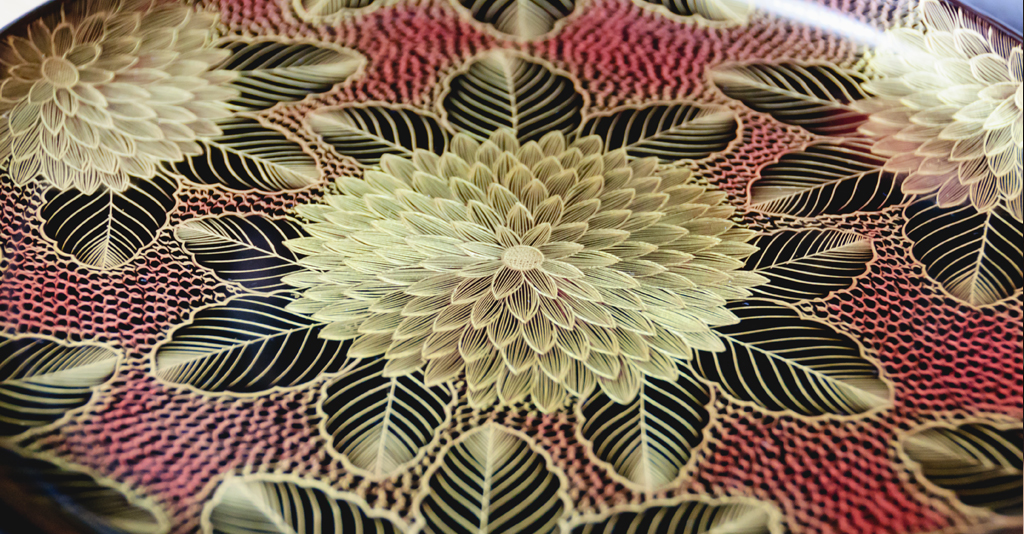

加飾の技法には、塗装面を線彫りして刻み目に金箔をうめる「沈金」、塗装面に塗った漆に金粉等を蒔いて定着させる「蒔絵」などの技法が用いられます。

産地の取組など

平成24年度に、宮城県石巻市の雄勝硯、福島県双葉郡の大堀相馬焼とコラボレーションにより東北三県による硯箱一式を製品化しました。川連漆器は硯箱を担当し、震災復興に向けて奮闘する産地と共に、職人たちの思いを形にした取組みとして注目されています。

川連漆器青年会や漆人五人衆など若手職人のグループによる新商品開発の取組みが盛んに行われています。

<掲載画像のご協力>

7~11:漆人五人衆

7~11以外:秋田県漆器工業協同組合